吴飞:人工智能应该建构人的主体性,而不是使人变成奴隶

吴飞 浙江大学求是特聘教授

曾任浙江大学传媒与国际文化学院院长,中山大学传播与设计学院常务副院长。出版著作《平衡与妥协——西方传播法研究》、《火塘·教堂·电视:一个少数民族社区的社会传播网络研究》、《新闻专业主义研究》等。研究领域:传播法、新闻传播与社会发展。

“大体来讲,我觉得自己是一个理想主义者。”

“希望能够通过传播和沟通来化解人类加诸自身的苦难。”

“我所期望的人工智能,是一种人类的主体性建构的有效手段。”

“力求改变当下中国的学术困境、业界困境,甚至社会发展困境,这样的追求是令人钦佩的。”

“如果有年轻学者在学术上有所求,不管我是否认识,我也会像郑老师那样尽力帮助。”

他是一位可爱的老师,会邀请学生们到家里吃意面。“做意大利面我确实有一手。”他说。

他觉得自己在学术上遇到过的最大阻碍是英语不行,讲话磕磕绊绊,“语法错误挺多的。”

大学时,他因为理想主义选了农学;研究生时,他因为理想主义选了文学,最后阴差阳错学了新闻传播学。

做学术就像攀高峰

01

Remix: 您目前的生活状态如何?这几年在做哪方面的研究?

我现在的生活状态挺好,自从不做院长以来,行政工作就比较少了,有很多时间可以在家里看看书,陪陪家人。

到我这个年龄,科研压力完全是自己给自己的,时间相对自主,发表文章也相对不那么困难,关键的问题是自己能不能写出来。做学术就像攀高峰一样,不可能原地踏步,总是想往高处再走一走,因此总会遇到一些新的压力和挑战。

这几年我在思考,新技术给新闻传媒业带来了什么影响,以及传播学到底该如何转型……这些问题看起来基础,却很难回答。所以做学术仍然还是蛮艰难的,只能向上走,慢慢攀登。

充满激情和理想的一代

02

Remix: 听您的学生说您本科学的是农学,为什么选择那个专业?后来读研究生又为什么转到新闻学?

大体来讲,我觉得自己是一个理想主义者。当时选农学专业的主要的动机是解决老百姓的温饱问题。

我80年代初参加高考,那时候很多人还吃不饱饭,粮食是当时中国发展最重要的问题之一,所以我们六七个最要好的高中同学相约考了农学专业。

毕业之后,我在一所高校里当老师。我们那个时候成立了“荒岛文学社”,大家一起写诗、写文章。受到了文学的熏陶,再加上86年之后的风潮, 觉得温饱问题在中国很快就可以解决,更大的问题是我们的思想自由、思想的问题、观念的问题。

当时的“走向未来丛书”打开了我的眼界,到现在我的书架上还留着这套书;还有《河殇》这类电视剧,对我们那代人的影响非常之大。 再加上受鲁迅先生的影响,希望能用自己的笔来改革中国社会,所以研究生的时候我考了杭州大学中文系。

大概读了半年左右,我校新闻系从中文系独立出来招研究生,我便选择去读新闻方向的研究生了。

因为我本来的想法就是通过文字改变中国,现在有一个更直接面向公众表达的机会, 可以“铁肩担道义,妙手著文章”,有机会做一名记者,去揭露社会的黑暗,改变社会不公,推进社会进步,那不正是难得的机会么?所以我就这样进入了新闻传播领域。

我们那一代人可能都是充满激情和理想的一代。

毕业之后我本来想去报社工作,当时南方报业集团和浙江日报都希望我去,但在我的导师和校长的劝说下,最终留在学校当了老师,选择老师这个职业可以说是阴差阳错吧。

为了教学去当编辑

03

Remix: 有一段时间您一边在大学里当老师,一边在报社做编辑,这样的“双栖生活”是怎么开始的?

我本来学的是新闻理论,主要是研究舆论学和新闻心理。但因为当时系里老师太少,让我接下新闻编辑学这门课,但那时我对新闻编辑一点不懂,怎么教好学生呢?所以 一是为了教学;二也是为了圆自己的一点点梦想,我就到报社去做兼职编辑。

我在浙江日报里面编过副刊、做过记者,又到杭州日报下午版创办了一个副刊,也就是说,我做过报纸的新闻编辑、副刊的编辑、专刊的编辑、专刊的主编,前前后后在业界干了3年,后来还在一家小的报纸做过副总编辑。我写的新闻报道还拿到了浙江省好新闻一等奖呢。

那时候系里安排编教科书,黄旦老师写了他的《新闻传播学》,我被安排写《新闻编辑学》,这就是我的第一本学术著作。

(《新闻编辑学》吴飞等著)

这本著作在当时学界反响还是不错的,那时候我把我的手写稿寄给了郑兴东老师,他是当年报纸编辑学最牛的老师之一。其实我并不认识郑兴东老师,他居然用了一暑期的时间通读拙著,给了我非常好的评价,还给我作了序,这深深地感动了我。

所以,如果有年轻学者在学术上有所求,不管我是否认识,我也会像郑老师那样尽力帮助。

04

Remix: 您觉得如今的新闻传播学界和业界是否脱节?对于这个问题您怎么看?

学界对这个问题有两种声音:一种说不需要跟业界靠得太近;一种说跟业界要合作和互动。

我的观点是学界和业界的互动是有意义的,搞新闻传播研究的人,得了解记者和编辑的工作现状,了解党在宣传管理方面一些独特的地方。

用局内人的视角和局外人的站位,去看新闻业和新闻的管理问题,是非常有价值的,所以我个人跟业界有很多合作和互动,也推动了浙江大学在这方面的探索。比如我策划组织了卓越传媒人大讲堂、卓越记者驻校计划、与腾讯合作主办的“全媒体高峰论坛”等等,都很好地加强了与学界与业界的交流与合作。

( “卓越记者驻校计划” 每期邀请5位资深记者入驻浙大学习授课,最近一期邀请的是:江苏省如东县融媒体中心副总编辑徐庆华、《中国新闻周刊》英文版资深编辑杜国东、澎湃新闻首席记者蒋曦、杭州日报首席记者张姝、金华日报文化理论采访部主任何百林。)

“我一直在研究一个问题”

05

Remix: 据说您进行了很多跨学科的研究,涉及到编辑学、传媒经济学、传媒法、传媒与社会、传媒与人类学、新闻专业主义和国际传播等诸多领域,您的这种广泛涉猎是怎样实现的?

这个评价不知道是谁写的,我觉得有些误读我的学术探索之路。从我的研究成果可以看出,我研究的最主要问题就是新闻生产,我通过各种不同的面向,努力解决的问题无非是“影响新闻生产的权力机制”这个问题。

早期我们认为编辑把握了新闻稿的生杀大权,但后来发现,实际上编辑的力量非常有限。 编辑不过是新闻生产网络中的一个环节,是各种权力交互中的一个节点,所以我就想把这个问题弄清楚。

因此,我进入编辑工作的空间,了解他们的工作流程,把握编辑们思考和把关的方式,我的第一本《新闻编辑学》和第二本书《新闻编辑理论研究》就是探索这个问题。我提出了“编辑学是人学”的观点,提醒人们不能只看工作流程,而应从编辑作为人的交往这一角度来分析编辑工作。

同时,我也发现, 在中国,对新闻生产最重要的刚性控制力量是政府和政党。 对于政府和政党的控制,除了宣传口号和日常通知之外,我想做一个可以进行显性观察的领域,也就是新闻传播法的领域。

新闻传播法如何左右新闻生产,在多大程度上可以保障新闻从业者的权益。这就是我博士论文《法意下的表达自由》研究的东西——研究对新闻生产的刚性控制力量。不过,我知道这一领域在中国相对敏感,因此我选择以西方的表达自由演进史为突破口来展开。

除此之外,当时的中国传媒领域面临着市场化改革,“事业单位企业化经营”的政策导向使得中国的媒体发生了重大变化。 与早期纯粹的官方刚性控制不同,市场是一种看似柔性,实则非常重要的力量 ,所以我决定揭示经济这只看不见的手——研究市场的力量,观察经济的力量、商业的力量怎样左右新闻生产,所以采用了一些经济学和商业的视角,撰写了《大众传媒经济学》。

(《大众传媒经济学》 余丽丽 吴飞著)

左右新闻场域生产的,除了政治的力量,商业的力量以外,还有第三种力量,那就是新闻业作为一种独立的行业和职业领域,新闻从业者自身的专业诉求和内驱力,即 新闻专业主义 。新闻从业者追求的东西是什么?是一种怎么的力量感召着他们?让他们在面临着巨大的压力,甚至是生命危险时,还奋力向前?所以我又花了十几年时间研究新闻专业主义。

近几年网络崛起了,人工智能、算法正在形塑着一种新的媒介景观,技术的力量成为了一种必须重视的力量 ,所以近几年我也开始研究技术的力量。

所以别人看我的成果,看到的是我出版了新闻编辑学、大众传播法、媒介经济学……好像跨越很多不同的学科,其实我一直在研究一个问题——新闻如何被生产出来?(新闻生产被什么权力所左右?每一种权力在新闻生产中起了什么作用?)

06

Remix: 所以您的学术兴趣没有经历过什么变化?

转变不大,但这几年我开始反思传播学在中国的走向问题,所以也做了两个不完全紧扣新闻生产主题的研究。

一个是在郭建斌老师的影响下, 用民族志的方法、社会学的思路去做了一个相对本土化的著作——《火塘·教堂·电视:一个少数民族社区的社会传播网络研究》 ,这是一个新的研究尝试。

(《火塘·教堂·电视:一个少数民族社区的社会传播网络研究》 吴飞著)

不少学者提出传播学要本土化,但问题是传播学的本土化不只是纯粹去做一些讨论,而是真的要拿出一些成果来彰显。这是郭建斌老师长期以来的追求,也是我之所思所行。

2009年,我申请了一个教育部的重大攻关项目,那个项目是国际传播,原本我不做国际传播,因为这个项目做了一些国际传播的研究,并延伸到了跨文化传播问题。

“以前看的都是水稻、油菜”

07

Remix: 在您的学术和成长之路上,有没有什么书对您影响至深?阅读口味和阅读兴趣发生了什么变化?

对我影响最大的就是“走向未来丛书”了,因为我以前(学农学的时候)看的都是水稻、油菜这类的书,这套书完全打开了一个理科生的思维,改变了我看世界的方式,也影响了我的学术道路。尽管那些书在今天看来不够精简,也不够深,但是在当时确实是有开拓眼界之效。

阅读兴趣没什么太大的变化,因为我自己学新闻学,后面在中国社会科学院社会学研究所做了几年博士后,所以社会学、新闻传播学、哲学、史学等学科的著作我看得比较多。

一些大家普遍很喜欢的,比如福柯、布尔迪厄、海德格尔、哈耶克、阿马蒂亚·森的著作,这些我也都挺喜欢的。

另外,我对自然科学的东西也比较感兴趣,案头上也有很多自然科学的书,比如《无穷的开始》《宇宙波澜》《暗淡的蓝点》等等,像量子力学、数学史这类的书,我也常会看看。虽然有的地方也看不懂,但还是愿意去看一看。

(《无穷的开始》《宇宙波澜》《暗淡的蓝点》)

“希望为中国的现代性和启蒙做一点事情”

08

Remix: 您在学术上有终极目标吗?如果有的话是什么?

我只是希望能够用学术为中国的现代性和社会启蒙做一点事情。

我受潘忠党老师,张国良老师、折晓叶老师他们这些人的影响还是蛮大的,也深受布尔迪厄、汉娜.阿伦特的影响, 我一直关注各种人性之恶以及人间的苦难,并希望能够通过传播和沟通来化解人类加诸自身的苦难。

(布尔迪厄、汉娜.阿伦特)

我自己做的公众号叫“再建巴别塔”,就是希望通过改善沟通和传播,不管是语境、环境、情境还是沟通的方式,减少世间因为沟通不畅导致的种种冲突、矛盾和苦难,这大概就是我的追求。

我知道这根本就不是一个人或者几个人,甚至一代或者两代人能干完的事,但我会持续追求,这大概就是我的终极目标吧。

09

Remix: 就是您做“再建巴别塔”这个公众号的原因吗?

其实这个公众号一开始是给学生看的,因为学生经常要我提供文献,有些文献找起来很难,所以就建了一个公号。后来干脆把它变成了一个公开的平台。

主要是希望通过挑选一些好文献,开拓学界的眼光。我一直认为传播学不能局限于传播的效果,应尽可能把视野放得更大,睁眼看世界。我想让它变成一个新闻传播学者的互动交流平台,现在看来初期目标达到了。

(公众号“再建巴别塔”头像)

“只要他们自己过得快乐就行”

10

Remix: 在这些年的学术生涯中,让您觉得最有成就感的事情是什么?

最有成就感的事情是培养了、认识了一批非常好的学生。看着一些几乎不怎么懂事的孩子慢慢成长、学有所成,有些已经非常有成绩了。

我觉得每个学生都有他的长处,都挺可爱的。我的学生现在做什么行当的都有,做媒体的、做公关的、搞行政的……大多数同学都过得幸福快乐,我觉得这是做老师比较开心的事情。

按照世俗的评价标准,有些人可能官位高一点,有些人可能赚的钱更多一点,但其实只要他们自己过得快乐就行。

“吴老师家的书房”

11

Remix: 您的学生都说您和蔼可亲,对学生总是鼓励、关怀,上课也非常有趣,深受学生喜欢。与学生相处有没有什么心得?

其实我一开始是被逼着去做老师的,我那时候刚刚读完研留校,我的老师临时有事,让我去代本科生的课。我花了两三天时间备课,很紧张。大概准备了五六节课的内容,结果两节课左右就讲完了,语速极快,而且我的普通话也不是很标准,估计当时没几个学生听明白(笑)。

后来我被安排去当班主任,那时候我和学生年纪相差不多,很快就跟学生打成一片, 经常跟他们一起打牌、下棋、踢球、喝酒,尽管酒量不好,但也陪他们喝,多少有点像兄弟 。我带的第一届学生都不把我当老师,有时候甚至会直接叫我名字。

后来看学生像看自己的孩子一样,跟学生没有太多隔膜,好多毕业多年的学生还会到我家来。这大概就是我的常态吧,我没有那么多老师的威严, 学生经常到我们家来嗑瓜子、喝茶、读书、聊学术,所以学生给我们家的书房起名叫“吴老师家的书房”。

记得有一次,我把整个新闻研究所的二十几个学生拽到家里来,一起烧菜做饭,我还专门去买了两个大锅,搞了两个火锅,做了一大盘骨头、一大盘鱼,他们吃得都很开心,我也很开心。

“做学术要有理想”

12

Remix: 您认为对于学生来说,做学术需要什么样的素养?

除了基本功之外,最重要的还是要有坐冷板凳的耐心和耐得住寂寞的心态,我觉得这两点是非常重要的。

当然,如果要把学问做得更好,还是要有自己的理想和志向。这样做出来的东西才能让人感动,这也是特别重要的。

力求改变我们当下中国的学术困境、业界困境,甚至社会发展困境,这样的追求是令人钦佩的,我希望我的学生能够有这样的志向 ,用费孝通先生的话来讲叫“富国强民”。

首先是民要强,老百姓没有能力,国家的强也就不是真的强。所以我一直用这句话鼓励我的学生—— 要为富国强民贡献我们自己的学术智慧,而不是纯粹把它变成一个谋生的手段 。

如果只是把学术当成谋生的手段,那学术的意义就没有那么大了。

“独立思考能力是很重要的”

13

Remix: 您现在给学生上的是哪几门课程?以前都上过什么课程?这些课程中有没有对您来说比较特别的?

我先后主讲过很多课程,如新闻编辑学、副刊研究、新闻专业主义与传播法、传播思想史、新闻传播理论、校园媒体实践、还有马克思主义新闻传播理论与实践。

对我来说,马克思主义新闻传播理论与实践这门课是最具挑战性的。因为马克思主义新闻传播观有源远流长的思想传统,但中国的新闻实践和指导原则又具有很大的柔性。历代党和政府领袖对新闻传播都有很多观点和指示,让学生了解自马克思主义以来的新闻传播观念,把握中国的新闻和宣传实践的流变,是极具挑战性的。

我们的学生以前被业界的人批评说“不够听话”。不够听话是什么意思呢?就是说我们学生对于新闻实践中的一些现实的要求和刚性指令,不能理解或者不能接受。这可能就是因为在大学课堂里,并没有将我国新闻宣传方面的具体政策讲透。

当然,我觉得这不见得全然是一件坏事,毕竟独立思考能力是很重要的。 毛泽东同志就明确讲,新闻记者不能人云亦云,要有独立的判断和思考。但不管怎么样,让我们的学生了解意识形态管理方面的理念,尤其是理念流变的过程,还是有意义的。

放弃主体性会变成奴隶

14

Remix: 您在2020年年初写了一篇论文《人工智能终可“识别人心”》,讨论了有关人工智能的话题,您如何看待人工智能在如今的发展?您对人工智能的发展有何期待?

我所期望的人工智能,是一种人类的主体性建构的有效手段,或者至少是一个助理性的角色 。但也许人工智能不会沿着我们的愿望发展。

根据我对这个领域长时间的观察,尽管人工智能目前还不够聪明——可能只是一两岁儿童的智力,但是未来人类可能不能完全地控制它,所以我其实蛮担忧的。

更令人担心的是,即使目前它还不够智能,有些商业机构或者权力机构,已经开始利用它来收集我们的信息、控制我们的思想、非法使用或者牟利。

人其实是很容易被操纵的动物,现在人们越来越多地接受机器推送的碎片化信息,越来越少地进行自己的独立思考,实际上是越来越多地放弃了自己的主体性,我们会变成别人的奴隶,或者机器的奴隶,这样的现实是十分令人担忧的。

这就是我关注人工智能的一个非常直接的动机, 我们需要思考,人在多大程度上能够继续保有独立思考能力,反思的能力,保有人的主体性地位。 尽管有人可能会批评我们仍然是人类中心主义,但是站在人类的角度来讲,我觉得这种思考非常之必要。

“我们到底进步了多少?”

15

Remix: 您的论文《自媒体话语实践中的观点极化与社会流瀑》提到网络上的群体意见极化的问题,最近30年,这种极化是否在加剧?这种变化是否是全球性的?

至少目前看来,群体意见极化确实是全球性的 ,特朗普在美国振臂一呼,就有人冲进国会大厦砸玻璃,这就是一个例子。我们中国也是一样,谣言满天飞、很少有人去分析一个消息的信息源可不可靠、内容是不是足够理性,这是一件很令人担忧的事情。

(特朗普支持者冲击国会大厦 图片来自推特@Al-Jazeera)

从某种意义上讲,我们今天看起来是现代化的,被启蒙了的、我们有越来越多的知识、越来越多的高校在培养有知识的人。 但实际上,我们到底进步了多少?

在任何时代,大众与乌合之众的状态都很接近,很多人有知识却不能运用自己的理性。 看看,网络上谩骂成风,棍棒和帽子满天飞,理性和反思的声音仍然极为稀缺。

对于这样的境况,我非常担忧。

沉默的螺旋在起作用,网络观点的极化现象,在任何一个事件里都很容易被检测出来。 我研究过方方日记的海外出版这件事,很多人在网上把她骂得狗血淋头,但他们却没有认真读过文本,也没有完全了解这个事情的来龙去脉。

美国的情况也类似,特朗普不讲事实,不讲道理,但仍然得到众多公众的支持,不可思议。

相比较而言,欧洲的情况会好一点,但也没有好到哪里去,这可能是人性本身的缺陷所致。

古今中外都存在乌合之众,我本来期望传播学能够对此作出一些贡献,但显然,很多传播学研究不但不是在建构理性,反而可能是在激化问题,干了更多的坏事情。

16

Remix:认为媒体、个人、政府等各方应如何行动,才能改善这种状况?

首先大家要明白,这确实是一个很可怕的现实。

政府应该着力去推进,培养公民的思辨能力、批判能力。

第二要鼓励说真话。如果官员不能听反对意见,会起到很不好的示范效果。

另外需要有清晰的传播相关的法律制度,有真正的法治理念。

大众传播媒介也要建构一个理性互动的氛围,提供对话交流的平台。

对公民来讲,要不讲假话、不恶意攻击别人、在辩论中保持平等对话的心态。

在新闻资讯获取方面,要尽可能就多地通过不同信源获取信息。

微信、国内的主流媒体、国外的媒体都可以去看一看,听听不同的声音。

在不了解事实的情况下不要轻易发言,提高信息识别、逻辑分析的能力。做个有心人,保持质疑和反思。

“不能把感染者的隐私彻底放弃掉”

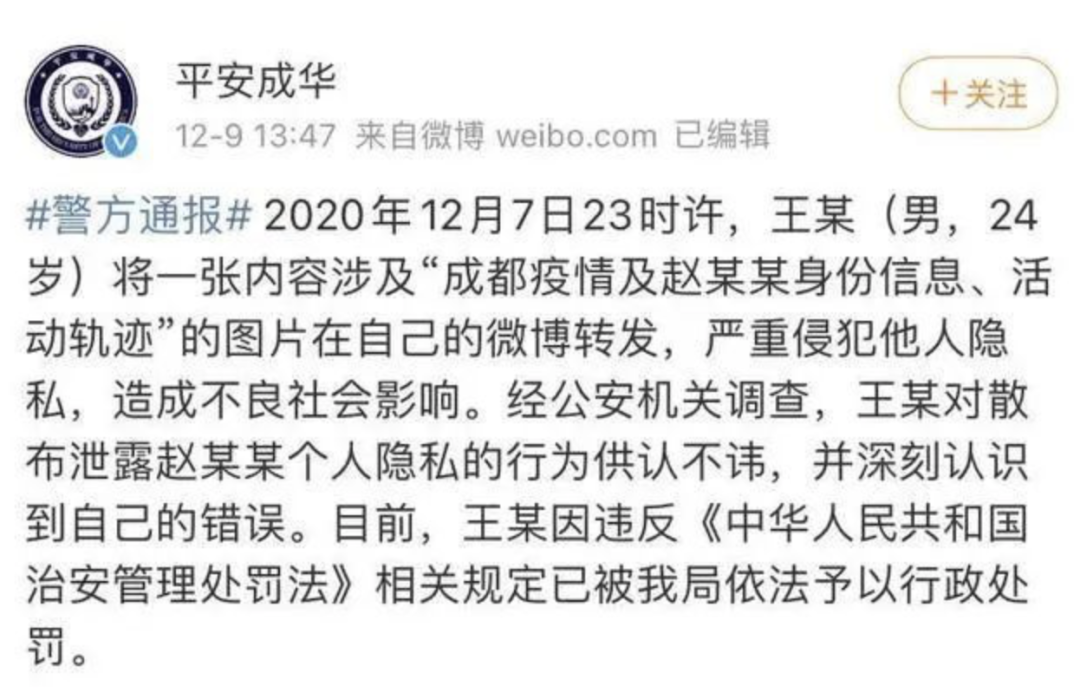

17

Remix:新冠疫情发生以来,感染者隐私泄露的情况多次出现,您如何看待当下社会的隐私保护?

我写过一篇文章《大数据与“被遗忘权”》,就是讲大数据时代,人的隐私泄露。未来,当大数据和人工智能勾连在一起的时候,个人隐私的保护会越来越艰难,隐私权保护可能要受到非常大的挑战。

疫情期间,可能是一些医生或者基层民警,把感染者的行程、电话号码、身份证号等信息公布了出来,这是非常不恰当的,其实对于疫情防控来说,有些信息公布出来是没有意义的。

(2020年12月,确诊新冠的成都女孩的身份证号、家庭住址、电话号码等隐私信息被泄露。)

我们应当尽可能地保护个人的隐私,公权力在这个方面应该有所作为,每一个人的隐私都是非常重要的,不能因为疫情就把感染者的隐私彻底放弃掉。

包括现在的人脸识别也是,在这些方面应该特别小心谨慎。人脸识别就意味着,不仅是政府,很多商业机构都能完全地掌握我们的隐私信息。他们能否保障我们的隐私不被泄露?有没有足够的制度保障?这些问题都尤其重要。

“美美与共,天下大同”

18

Remix:我们这个系列的访谈主题是“A Better World(一个更好的世界)”,在您的心里,“一个更好的世界”是怎样的?

“美美与共,天下大同”。天下大同很难,但美美与共还是需要有的。我的一个比较低限度的希望是:人和人相互承认,人和自然相互承认,人与人之间多一点善意和宽容。

我觉得现在人与人之间的关系越来越紧张和戒备了,这个世界越来越变得不那么可爱。我希望每个人都能敞开一点,能够接纳别人的不同,甚至接纳别人的错误,有容人之心,能够通过沟通和对话解决问题。

我们应当营造一个这样的社会,让每一个人都各尽所能去做事情,并且能够从中获得应有的回报,让这个社会变得越来越公正,共同建构一个更好的文化氛围和社会管理机制。

19

Remix: 您觉得这世间最好的东西是什么?

我觉得最好的东西就是一颗纯净的心,知道自己要什么,也知道自己不要什么。不被金钱和物欲所裹挟,保持清醒的头脑。

有一个笑话说,一个人拼命赚钱变成了亿万富翁,然后去钓鱼,碰到了一个渔民,他鼓励那个渔民努力去读个MBA,然后可以去开公司、做老大,渔民问他:“然后呢?”,他说:“然后你就可以来钓鱼,过上休闲的生活。”那个渔民说:“我现在就过着休闲的生活。”

哲学家Peter Singer曾说,人生的意义就是让这个世界变好哪怕一点点,让不必要的伤害和痛苦少一点。这段话有着某种普世的、直击本质的力道,这便是善的力量。Remix教育【A Better World 系列访谈】将邀请一批跨界学者,他们都带着让世界变好一点点的信念,在学界和业界持续发光,进行着自己的学术研究和业界实践。无数盏灯点亮,终将照亮世界。