宁海:何以缑城?探源工程成果报告来了!

独家抢先看

宁海历史悠久、文脉绵长,建县至今已有1700多年历史。西晋太康元年(公元280年)置县,县治于白峤。宁海别称“缑城”日久,何以“缑城”却未探究竟。为落实县委全会关于“塑造缑城人文精神标识”的部署,县委将“何以缑城”探源工程作为“五大革新”突破年的关键性抓手,发起“何以缑城”之问,以期从“何以缑城”寻根溯源答好“缑城何以”问卷。

在探源工作过程中,宁海县历时一年多共征集了神猴绕城的猴城之说、烽火之城的堠城之说、封侯之城的侯城之说等多种观点,并有“侯城”“堠城”“缑城”3种字形,并从音韵学、版本学、历史学等多种角度进行思辨讨论。现将“何以缑城”探源工程研究工作报告如下:

明初以前宁海有“侯城”地名

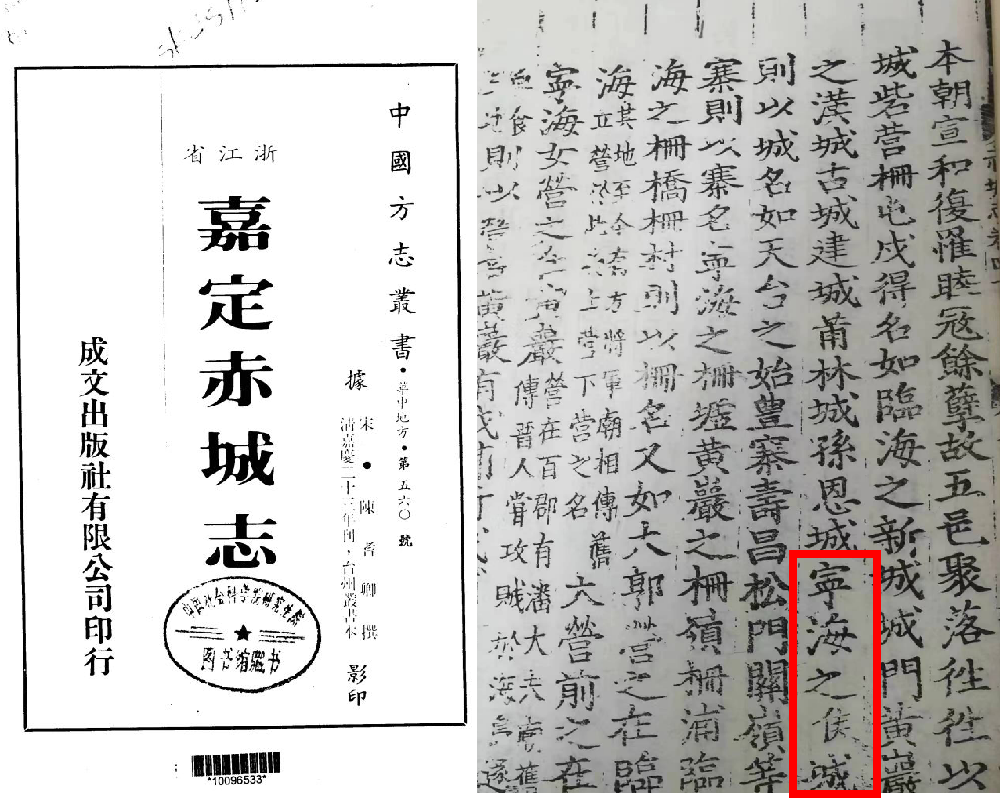

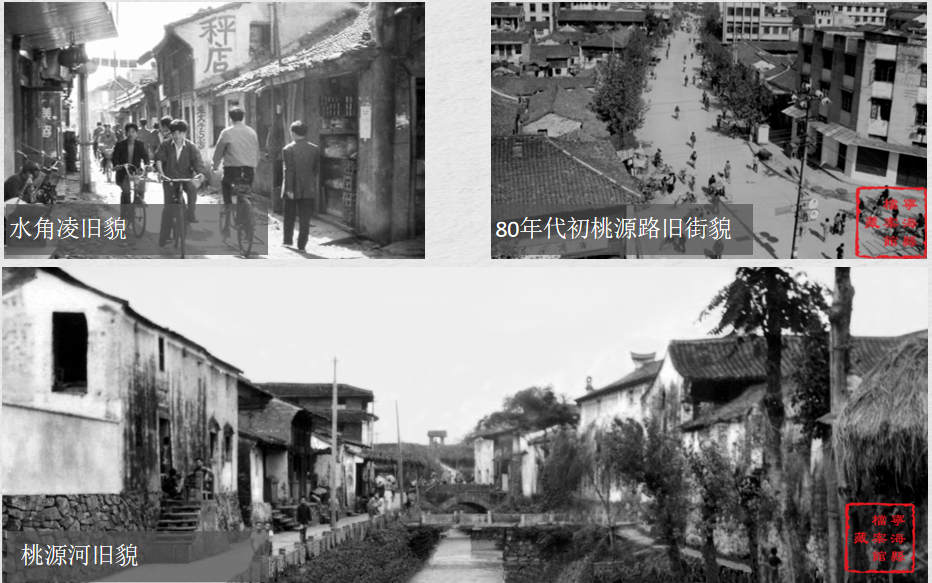

南宋临海进士陈耆卿著《赤城志》卷四十记载:“郡倚山濒海,易以捍守。自晋唐间,尝经孙恩、袁晁、裘甫、刘杜之扰,至本朝宣和复罹睦、寇余孽。故五邑聚落往往以城、砦、营、栅、屯戌得名。如临海之新城、城门,黄岩之汉城、古城、建城、莆林城、孙恩城,宁海之侯城,则以城名。”该文献表明,在南宋时期宁海已有“侯城”地名。综合南宋时期文献《赤城志》《宁海县赋》和方孝孺自谦“侯城小儒”及尊称“侯城先生”等情况,可以看出在明朝初前,宁海县城称为“侯城”。

“侯城”源于靖边侯田什

明初前,宁海县城称为“侯城”,但因文献缺失,宁海最早的地方志为《崇祯宁海县志》,最早的台州府志是《赤城志》。现有文献未明确记载“侯城”来历,当前只能从宁海历史中推绎“侯城”来历。田什是南朝梁武帝时授殿前将军,封为武冈侯,后因功封为靖边侯,是宁海千年历史上唯一被封侯之人。在国患之时,田什携子忠义护国,梁朝灭亡后,拒仕陈朝,卜居广度里,带领家眷部属拓荒开城。人们为纪念田什的遗迹与民间活动续存长达1300年之久,直至20世纪六七十年代,宁海县城东有花楼殿、南有将军庙、西有将军墓和靖边侯祠遗迹并保留花楼殿民间祭祀活动。民间将田什作为庇护一方的神来供奉,“侯城”源于田什提法有民意基础。从全国范围看,山西晋中市太谷区的侯城乡、侯城村,河南省洛阳市洛龙区侯城村,河北省古地名侯城县,这些以“侯城”命名的地名都与当地古代封侯的人有关。

“侯城”因方孝孺演变为“缑城”

方孝孺

宁海文脉绵延,继田什之后历经罗适、叶梦鼎、胡三省等,廉正爱民、忠义凛然,家国精神一脉相承。明朝初年,从宁海堠城里(大佳何)走出一代大儒方孝孺,青少年时期跟随父亲到县城(侯城)定居一年左右,在这里感受到了侯城悠久的历史文化,他敬仰侯城众多先贤,家乡文化自豪感油然而生,因而自称 “侯城小儒”“侯城子”,方孝孺自称原因的推论虽无铁证但存在合理性。公元1402年,方孝孺在靖难之役中遭灭族,宁海官府为避讳户籍管理组织“堠城里”,用“缑”代替了“堠”,完成了字形与字音的完美避讳。方孝孺忠贞不屈的精神,成为明代士大夫精神寄托的标杆人物。但在明代万历“方案”尚未彻底平反之前,士人们“敬方”又“忌方”,“缑”字结合了当时备受推崇的民间道教信仰,寓意丰富且吉祥,于是用“缑”来替代“侯”,称方孝孺为“缑城先生”,同样为了规避政治风险,在指称“侯城”为宁海时,也用了“缑城”。明中期一段时间内,“侯城”“缑城”一度混用、并用,直至“方案”平反后,知县王演畴建成“缑城书院”,这一由官方主导且具有影响力的事件,加上“缑城书院”学子们传播影响,“缑城”便成了官方和民间对宁海县城及宁海的别称。明末《崇祯县志》遂将“侯”字统一修改成“缑”字。

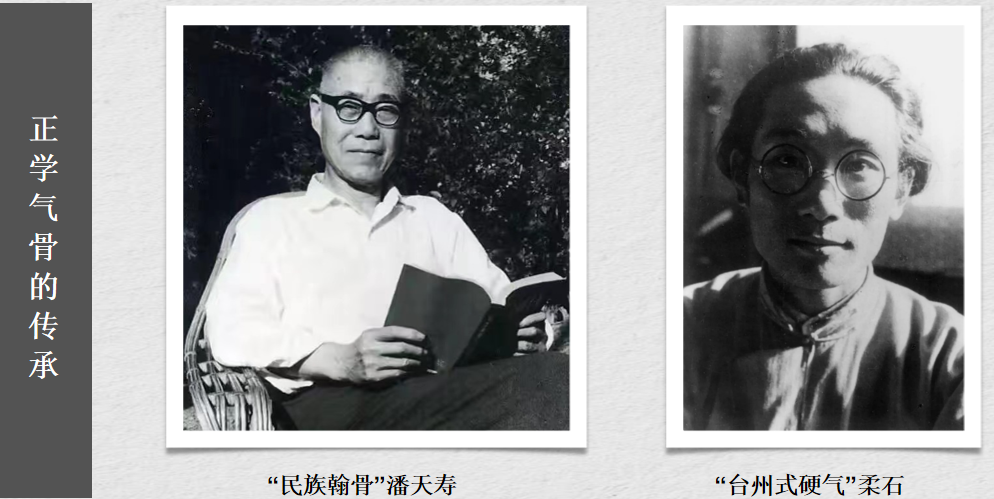

本着尊重历史、尊重学术研究、尊重民意的原则,以及有利于我县文化传承发展等考虑,经多方面广泛征求意见建议,综合认为:以正气为代表的宁海城市气质,肇源于田什,中经罗适、叶梦鼎、胡三省的砥砺,鼎盛于方孝孺,传承于当代柔石、潘天寿等。田什拒仕于陈,叶梦鼎欲赴君难,胡三省不仕于元,均忠诚于相应的王朝与价值认同;方孝孺拒诏于朱棣,忠的是朱允文正统性背后的道理是非;柔石则是忠于人民和革命事业;潘天寿强调中国艺术要“强其骨”,是忠于中国文化的自立精神。“缑城”传承于“侯城”的历史曲折,也是宁海正气生生不息的写照。

山水尤/摄

综合各组研究成果,报告认为宁海“缑城”别称源自田什,盛于方孝孺,传承于当代的提法,不仅蕴藏着千年老城完整的历史脉络,还跳动着千年老城鲜活的精神血脉,不仅蕴含着人们对美好生活的精神向往,更多的是饱含着人们对先贤尊敬之意与对一代大儒方孝孺的敬仰之情。

来源:宁海发布