位列全国百城首位!2023年宁波通勤高峰拥堵降幅

独家抢先看

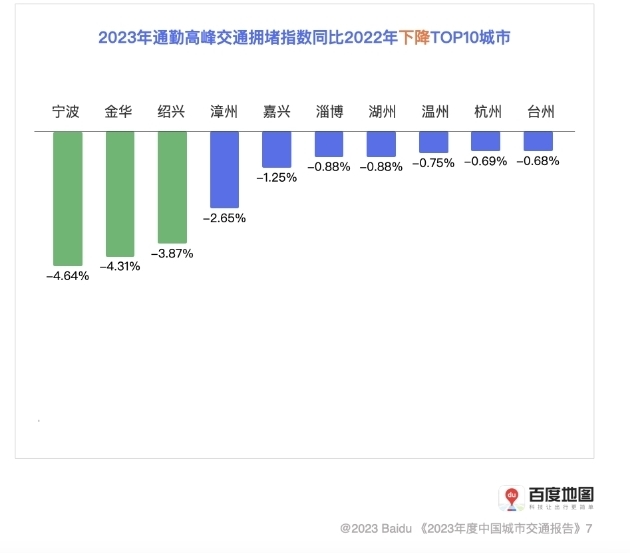

日前,百度地图联合清华大学数据科学研究院交通大数据研究中心、北京交通发展研究院等机构发布了《2023年度中国城市交通报告》(以下简称《报告》)。《报告》选定的全国100个主要城市中,86%的城市通勤高峰交通拥堵指数同比上涨,但宁波的通勤高峰拥堵指数同比下降4.64%,降幅位列百城首位。

不仅如此,宁波还在2023年度获得多项殊荣:在全国公共交通满意度测评中位列全省第一、全国第四;高德地图联合国家信息中心大数据发展部等机构发布的《2023年中国主要城市交通分析报告》显示,宁波在汽车保有量超300万辆的城市中,交通健康指数已连续三年排名第一。

城市畅通的背后,是宁波市区两级治堵相关部门的通力合作与努力。

有效提升公共交通绿色出行水平

通过优先考虑公交发展,并增加对公共交通系统的投资,宁波成功提高了其绿色出行的公共交通服务水平。并坚持交通治理与交通发展绿色理念,加快交通运输设备更新。

上一年度,宁波市新增了417辆新能源公交车,确保了主城区全部使用新能源公交车。同时,城市建成了4个新的公交终点站,并对86个公交站点进行了新建或改造,实现了主城区公交站点500米范围内的全覆盖。

此外,为了提供多样化的公交服务,宁波优化调整了54条公交线路,并开设了35条特色线路,包括商务旅行、登山赏花和亲子休闲等主题路线。

在轨道交通方面,3号线二期、4号线延伸段、6号线一期、7号线、8号线一期等加快建设,宁波至象山市域(郊)铁路、宁波至慈溪市域(郊)铁路等市域快速轨道建设如火如荼。持续优化以“轨道+公交”“公交+慢行”为主的绿色交通模式,并不断开通新的地铁接驳公交线路来填补网络空白区域,以满足居民上学、上班、购物等多种出行需求。

强力推动交通基础设施建设

城市交通的流畅体验依赖于完善的路网布局:截至2023年,宁波市已建成4.1公里的快速道路,并继续推进42.1公里的建设工作;在主城区,已完成段塘东路、江安路和新典路等新建或改建道路工程,累计31公里,同时打通了6条断头路。为了缓解停车压力,增强了对停车场建设的投资,仅主城区就新增了28,000个停车位。坚持在新建学校规划配套的停车场或地下接送区域,目前,宁波共有13所学校新建了这样的停车设施。

加快推进城市慢行一体化系统建设

在2023年,宁波不断推动慢行一体化建设进程,完成了包括解放路(从永丰路至灵桥路)和环城北路(从翠柏路至清河路)在内的五条城市道路的人行道环境改善工作。同时,在全市范围内有100个交叉口实施了步行交通一体化的优化。

此外,建设了三处立体过街设施以提升行人过街的效率与安全,包括中兴路的人行天桥、李惠利医院的地下通道、以及三板桥街的过街通道。

还精心打造了九处安全步道,包括位于沧海路校区的鄞州实验中学等校园周边的“最美放学路”,旨在为学生提供更加安全有序的上下学路径。

加强综合整治,开展精准治理

针对拥堵的点位、区域和路段,下功夫做精做细。继续秉持“群众提、大家定”原则,选出 14处“民选民评”堵点乱点进行治理,并施行“一点一策”,通过工程设施改造、交通秩序管理、标识标线规范、绿色文明交通出行理念宣传等多种手段完成治理。

与此同时,新增对医院、学校、商圈、大型市场等重点区域的拥堵治理,全年共完成11处重点区域治理。并通过增加分流通道、改善路口渠化、信号相位协调联动等,开展主城区重要廊道拥堵综合治理,完成5条拥堵指数排名在前的路段治理。

科技赋能精准治堵,引领城市畅行

在科技的助力下,城市交通治理迈入了智能化时代。宁波充分利用科技手段推进治堵,通过路口信号协调控制打造绿波交通减少路口停车延误现象,提高城市道路通行效率、缓解交通拥堵,提升市民交通出行的体验感、获得感和幸福感。

具体而言,全市新增优化“绿波带”道路137公里,累计建成“绿波带”177条、总里程超过480公里。交警部门在市区137个重点路口建设了可变车道控制系统,应用自适应技术,根据车流量、车道占有率等指标,智能化调控车道设置,使城市交通信号控制系统更智慧。

为了进一步减少中心城区小汽车的使用压力,宁波还通过建设“P+R”停车场、开通“学知专线”“雏鹰专线”、新增优化企业班车、开通地铁接驳公交线路等手段,降低中心城区小汽车使用强度,为城市畅通助力。