宁波市旅游景区转型提质行动计划(2025-2027年)解读

独家抢先看

宁波市旅游景区

转型提质行动计划

2025-2027年

近日,宁波市文化广电旅游局印发了《宁波市旅游景区转型提质行动计划(2025-2027年)(点击查看全文)》,具体解读如下:

01.为什么要推动旅游景区转型提质?

国务院发布的《“十四五”旅游业发展规划》提出,建设富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区,支持宁波打造重点旅游城市。

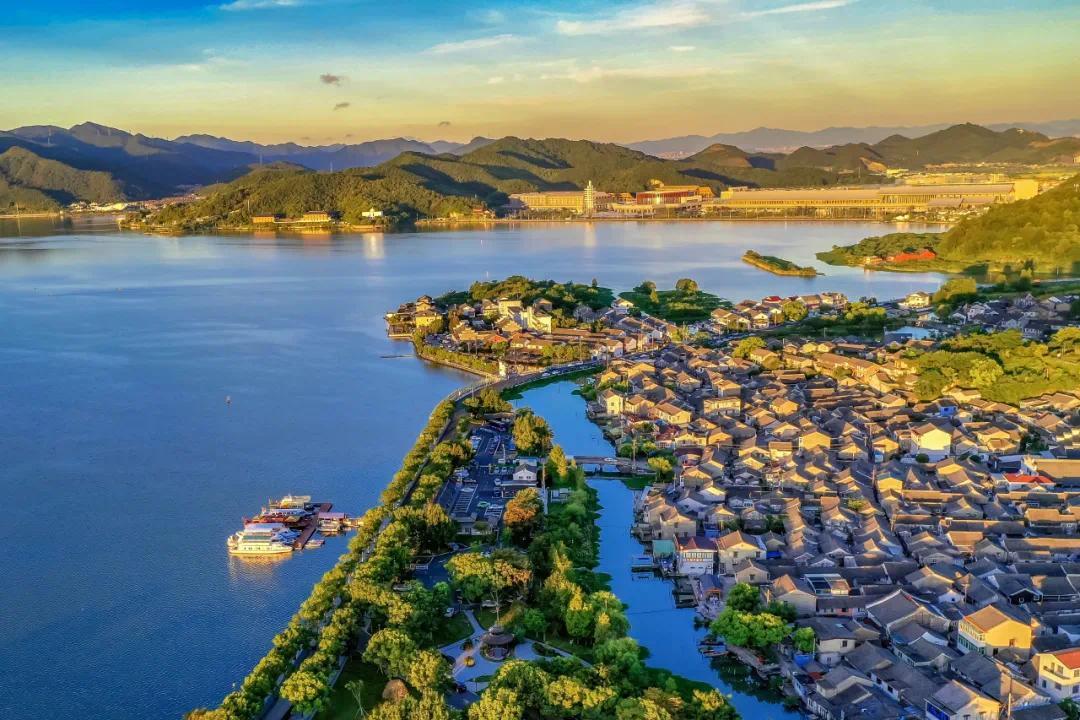

东钱湖国家级旅游度假区

东钱湖国家级旅游度假区

当前是建设现代化滨海大都市的关键时期,也是宁波旅游业高质量发展的重要阶段。为满足人民日益增长的健康、休闲、绿色、生态的旅游新需求,迫切需要推动我市旅游业态迭代升级,培育特色化、精细化、品质化的旅游消费新场景,打造高能级的特色旅游景区和具有辨识度的核心产品,为推进宁波建设现代化滨海大都市和共同富裕示范区作出贡献。

02.国家、省级层面有哪些工作部署?

2024年8月

《旅游景区质量等级划分(GB/T17775-2024)》国家标准正式发布,进一步规范旅游景区质量等级划分各项要求,全面提升旅游景区的服务、运营和管理水平,增强景区可持续、高质量发展能力。

2023年2月

浙江省人民政府办公厅印发《浙江省文旅深度融合工程实施方案(2023—2027 年)》,提出“建设富有文化底蕴的世界级旅游景区2个、度假区2个,打造文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市3个、街区12个,培育千万级核心大景区50个”。

2023年10月

浙江省文旅深度融合工程工作专班办公室印发《浙江省旅游景区转型提质行动计划(2023—2025年)》,提出“推动旅游景区品质变革、效率变革、动力变革,实现变革重塑、转型重构、蝶变重生,建设‘诗情画意、智慧创意、人民满意’的现代旅游景区”。

03.我市旅游景区发展现状如何?

近年来,市委市政府高度重视文化和旅游发展,尤其是旅游景区的建设,以旅游全域化建设为抓手,持续推进旅游景区扩量发展和提质增效,景区发展呈现以下特点:

一、总量多、品质高。

全市A级旅游景区共89家

5A级2家

4A级35家

3A级52家

高等级景区总量副省级城市中列第3

在省内城市中列第2

溪口-滕头旅游景区

溪口-滕头旅游景区

二、资源好、类型多。

全市现有地文景观、水域景观、生物景观等八大类型文旅资源单体共6181个,依托丰富的自然人文资源,山水观光、人文故居、主题乐园、古镇街区、历史名村、康养度假以及“农业+”“商业+”“工业+”“水利+”“科技+”等旅游景区类型多样,覆盖广泛,景区依存环境、空间容量总体较好,发展前景好、潜力大。

慈城古县城

慈城古县城

三、产业发展势头好、撬动作用大。

2023年,全市旅游总收入1352亿元,同比增长13.4%,旅游业增加值943亿元,同比增长9.7%,占全市GDP比重为5.7%。

作为旅游业核心产品的A级旅游景区,2023年全市A级旅游景区累计接待游客5600余万人次,同比增长60.3%,营业总收入33.07亿元,同比增长42.36%,其中门票收入8.9亿元,同比增长46.3%。对旅游接待总收入撬动作用达97%,对提振消费信心、促进产业复苏、激发市场活力发挥了积极作用。

04.旅游景区转型提质发展目标是什么?

以适应新需求、探索新路径、培育新动能、塑造新优势为牵引,坚持增量拓展、存量提升、打造爆款工作思路,高标准推进旅游景区转型提质发展,构建省内一流、国内盛名、享誉世界的全域大景区体系。

天一阁·月湖景区

天一阁·月湖景区

到2027年

全面建成以“龙头”景区为引领,“标杆”景区为支撑,“精品”景区为依托的宁波高品质特色旅游景区矩阵;

培育世界级旅游景区、度假区各1家;

全市国家级旅游度假区突破2家、国家5A级旅游景区突破2家、千万级核心大景区突破6家、国家3A级以上旅游景区突破95家;

景区文旅项目总投资超300亿元,力争A级旅游景区接待人次超7000万人次、营业总收入超30亿元。

05.建设思路是什么?

一

提升类特色旅游景区(“龙头”、“标杆”景区)。以现有国家A级旅游景区和省级旅游度假区为主体,进一步完善公共服务设施、创新产品打造、提升服务质量和管理水平,达到世界级旅游景区、度假区和国家级5A景区、度假区标准要求。

二

新建类特色旅游景区(“精品”景区)。高标准建设业态产品新颖、跨界融合理念较强、区域文化特色凸显,配套服务优质,并与“精特亮”工程相统筹的一站式新兴旅游小景点、微景区。

宁波老外滩

宁波老外滩

06.旅游景区转型提质重点任务是什么?

推进新空间重塑、新品牌培育、新供给优化、新基因激活、新消费挖潜、新运营破圈、新服务提升、新质量管控、新生活共享等“9新”工程:

1.新空间重塑工程

构建全域大景区空间格局,提升以宁波主城区为核心的文化名城,打造“翠屏”“四明”两座名山,建设姚江、奉化江、甬江“三江”旅游带,开发“海港”“海岸”“海上”“海岛”四海资源,加快构建具有鲜明辨识度的“一城、二山、三江、四海”全域大景区体系。

松兰山滨海旅游度假区

松兰山滨海旅游度假区

2.新品牌培育工程

一是壮大“龙头”景区,推动溪口-滕头景区、天一阁·月湖景区和东钱湖国家级旅游度假区等国家级品牌目的地建设富有文化底蕴的世界级旅游景区、度假区。

二是提升“标杆”景区,推动高等级旅游景区、省级旅游度假区品质提升,打造10家以上具有示范引领作用的标杆型特色景区。

三是新建“精品”景区,推动新业态景区培育建设,打造50家以上以特色主题景观为核心的“微度假”精品景区。

象山影视城

象山影视城

3.新供给优化工程

一是优化体验式游乐,推动景区智慧旅游沉浸式体验新空间培育,发展“沉浸式”文旅体验,鼓励景区打造体验场景。鼓励景区打造网红旅游打卡地。

二是优化创意式场景。引导推广投入小、创意新、场景爆的改造提升方式,推动游客中心、休闲步道、休憩场所、公共服务设施等整容换装,打造有个性、有颜值、有故事、有温度的创意式新场景和网红打卡点,实现一步一景、一店一品、一街一色。

三是优化常态化演艺。鼓励景区开发演艺作品,创新沉浸式演艺空间。精选不同类型公益文化演艺活动进景区。推动社会各界文艺工作者、民间艺人等进景区开展常态化艺术展演。

宁波方特东方神画

宁波方特东方神画

4.新基因激活工程

一是实施文化基因激活行动。推动名人故居、典籍藏馆等类型景区先行突破,通过修复文物遗迹、提升名人故居等多种方式,提升景区文化软实力。

二是实施“+景区”业态融合行动。推动“农业+景区”“工业+景区”“商业+景区”“体育+景区”,招引一批乡村旅游、休闲度假、运动体育等新业态融合项目。

三是实施“好口碑”消费行动。鼓励景区发展“宁波味道”特色餐饮,鼓励景区推出季节性、主题性餐饮消费季活动。推动景区研发特色文创产品,培育一批景区文化雅集、旅游集市、文博市集等。

梅山湾万人沙滩

梅山湾万人沙滩

5.新消费挖潜工程

一是激活夜间文旅消费。鼓励景区延长开放时间,开发游船夜游、夜间演艺等夜间项目。按需推动景区周边地铁、公交运营时间适当延长,增加公共交通运行班次。

二是促进传统消费迭代。推动实施市场调节价的景区降低运营成本,扩大二次消费。鼓励景区推出集景区门票、住宿、餐饮、商品销售等组合套餐。

三是推广全季全民消费。引导景区推出多日票、季度票、多景区联票等优惠套餐。支持各地出台针对老年人消费群体的景区消费优惠政策。鼓励全市中小学生赴旅游景区开展课外实践教学活动。

余姚中村

余姚中村

6.新运营破圈工程

一是优化运营体制。全面理顺A级景区管理运营机制,推进联合体景区管理运营机制优化调整改革。补齐乡村类A级旅游景区运营管理短板。

二是壮大运营主体。发展壮大本地A级景区优质运营团队队伍,鼓励乡村旅游开发运营公司和旅行社、规划公司等文旅企业与景区合作运营。

三是创新营销推广。打造宁波景区宣传品牌,设计形象标识,制作系列形象宣传片和“美景宁波”宣传画册,构建宁波景区主题形象体系。

海曙李家坑村

海曙李家坑村

7.新服务提升工程

一是打造“便捷化”交通。完善景区外部公共交通接驳系统,改善到达景区的交通联运系统。完善景区内部交通设施,优化车行道、游步道、索道等内部交通设施。

二是提升“功能化”配套。提升景区内部示意图、导览图等标识系统设计水平,推动游客中心功能化提升和收费景区售票处外卡受理改造提升。推进A级旅游景区停车场充电桩配建。

三是推进“智慧化”服务。加快提升景区线上预约、旅游咨询和流量监控、调度管理等数字化配套服务。融入长三角社会保障卡优惠服务体系。推动景区设置二维码导览、手语解说等智慧化导游解说设施。

宁海森林温泉

宁海森林温泉

8.新质量管控工程

一是加强品质监督。通过实施特色景区创建、评定、复核等举措,对旅游景区实行有效监督和引导。

二是加强安全管控。加强对景区游览设施、游乐设施、配套设施设备尤其是高空秋千、蹦极、玻璃滑道等新业态项目的安全监管。合理测算景区最大日承载量。

三是加强环境整治。优化景区及周边景观环境、生态环境和安全环境,开展通景公路沿线、景区出入口可视范围及景区内部环境整治。

五龙潭

五龙潭

9.新生活共享工程

一是推动主客共享。推动旅游街区、文化场馆、美丽乡村等开放型旅游景区积极融入城市建设和百姓生活。推动文博场馆、红色旅游教育基地等公益景区免费向游客开放。

二是推进线路共游。推动旅游景区串珠成链,打造城市风貌、水上风景、乡村风情、街区风雅、美食风味等精品线路,协调开通公共交通游线。

三是实现共同富裕。鼓励景区与所在区域发展社会化协作,加强产业、服务、设施、人力等资源共建共享。

前童古镇

前童古镇

07.保障措施有哪些?

一是完善工作机制。加强宁波旅游景区转型提质工作组织领导,统筹推进特色旅游景区建设和转型升级。

二是加强要素保障。协调市级财政每年安排专项资金重点支持宁波市高品质特色旅游景区建设,对符合条件的旅游景区提供奖补。完善特色景区建设投融资机制,引导各类资金参与景区开发建设。加大金融扶持,积极开发创业贷款、经营权抵押贷款等个性化金融产品。

三是加强土地保障。将特色景区重大项目优先纳入国土空间规划、土地利用年度计划。合理利用林道、林业生产管理用房等直接为林业生产服务的设施开展旅游公共服务。鼓励城市转型退出的工业用地用于发展文化和旅游产业。

四是强化动态督导。推动特色景区建设工作列入市政府对区(县、市)政府的年度目标管理考核,探索科学评价体系,优化完善促进旅游业改革发展的激励机制。

来源:宁波文旅