加了个盖!余姚这个8300年前的遗址二期发掘将启

独家抢先看

自2020年面世以来,余姚井头山遗址深受国内外关注。

在一期考古发掘完成不久后,国家文物局即批准实施井头山遗址的二期发掘。2022年上半年,二期发掘基坑建设完成,从初步发掘情况看,保存完好的有机质文物非常丰富。

为保护未被揭露的文物,并为将来的展示利用创造条件,近日,井头山遗址二期基坑上方加盖了一个风雨顶棚,设计灵感源自该遗址出土的牡蛎壳,高度、造型均与周围环境相协调。

2025年3月20日航拍井头山遗址。

2025年3月20日航拍井头山遗址。

为保护有机质文物而建

考古工作偏向人文学科,看似与钢筋水泥不甚相关。

但井头山遗址特殊的埋藏环境,注定它与“基建”工程难舍难分。

根据一期发掘经验,井头山遗址的埋深达地下10米,其上覆盖的均是海相沉积,可理解为软质淤泥。在滨海地带,从如此深度提取文物,对中国考古人来说还是“首次”。

一期发掘时,解决方案是建设一个大型临时性的钢结构围护基坑,那是当时此类工程第一次应用于田野考古实践。

二期基坑建设时,有了经验,基坑“挖”得更加坚实牢固,并有了长期展示方面的考虑。

井头山遗址一期钢结构围护基坑。

井头山遗址一期钢结构围护基坑。

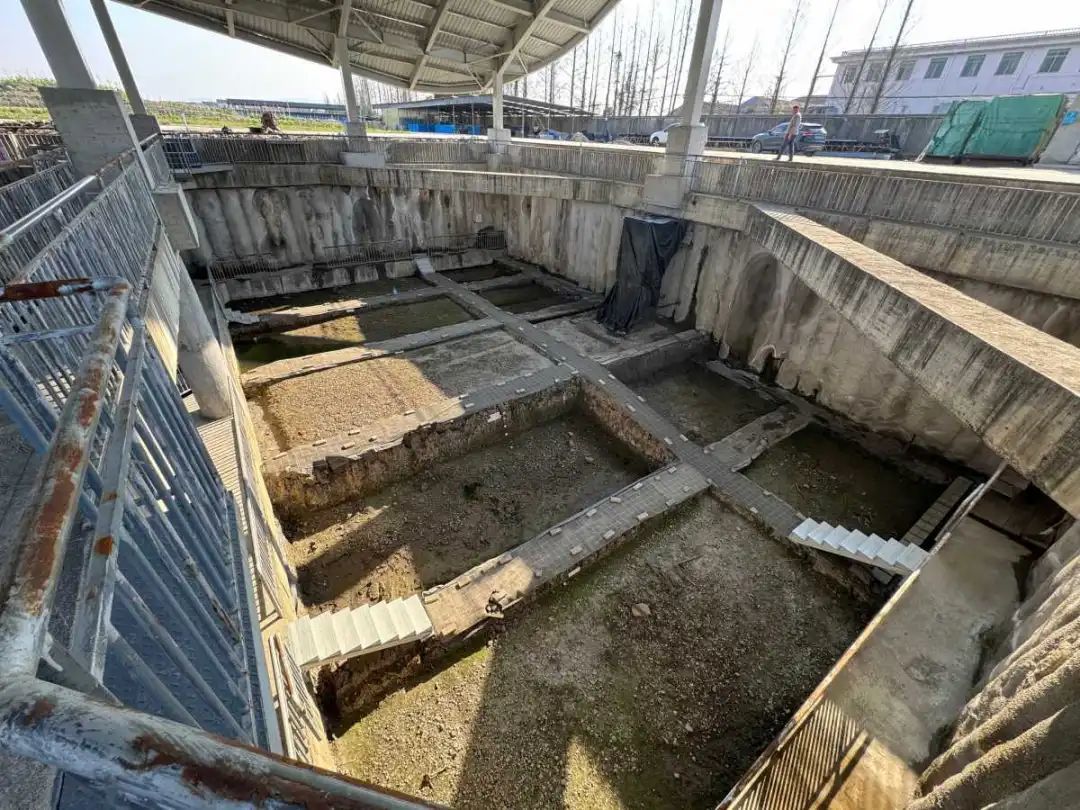

井头山遗址二期考古基坑。

井头山遗址二期考古基坑。

井头山遗址考古发掘工作的推进,离不开一个人,浙江省文物考古研究所史前考古室主任、研究员,井头山遗址考古领队孙国平。

“在我们建设二期发掘基坑的过程中,已经察觉到,这一片的地下有非常丰富的、大量的有机质文物,跟人类生活遗迹密切相关。国家文物局、浙江省文物局的专家关注到后建议我们,在正式启动文化层的发掘之前,在发掘坑上先建一个风雨棚,可以对下面的文物起到保护作用。”孙国平说。

二期基坑底部(发掘前)。

二期基坑底部(发掘前)。

造型仿牡蛎壳

2023年底,余姚文物部门决定建设保护棚,并于2024年初开始相关设计与招标工作。

井头山遗址,已被证明是中国现今发现年代最早的海岸贝丘遗址,最有标志性的出土物便是各色各样的贝壳。

蚶、螺、牡蛎,以及大量贝器,耜、铲、刀、勺形器,有些时隔八千年,依然光彩流动。

牡蛎壳加工而成的贝耜,一种生产工具。

牡蛎壳加工而成的贝耜,一种生产工具。

在孙国平的建议下,设计方从遗址出土的大片牡蛎壳中获得灵感,采用4片圆角长边的“贝壳”造型,呈长梯形错落层叠结构,搭建顶棚。

2024年年底至2025年年初,进行了两个月的施工,迄今工程基本完工,“等于为二期发掘又提供了一个硬件条件”,孙国平说。

从现场航拍镜头看,顶棚层次错落,中间高两边低,远看线条跟附近山形相近,与周围环境相协调。

“整个工程没有完全结束,还在陆续做一些场地清理和绿化的补充。”

从西北往东南方向远看群山。

从西北往东南方向远看群山。

为适当开放创造条件

除了保护现场遗迹,井头山目前所有基建工程,也在为将来展示利用“大的目标”考虑。

“顶棚建好后,意味着将来的考古工作将更多转成室内考古,有效减少风雨影响,既有利于有机质文物的清理保护和现场展示,也会给考古工作创造一个更好的环境。”

孙国平有感而发,这次建设的顶棚条件显然优于田螺山遗址,用的是不生锈、更加坚固的钢梁,意味着将来井头山遗址如果达到对外开放的条件,这个顶棚也可能成为井头山的某种“标识”。

“目前井头山遗址的工作,主要在进行第一期发掘材料的全面整理和多学科的研究工作,我们会先把现有材料好好消化,把二期考古发掘的计划方案等准备工作做细,在适当时候再把发掘提上日程。”

孙国平说,他也想在二期发掘之前,“如果有特别关心我们工作的公众,我们可以考虑采取有限度的内部预约,适当地开放”,来满足公众的好奇心。

孙国平在整理出土遗物。

孙国平在整理出土遗物。

作为中国沿海发现时间最早、埋藏最深的贝丘遗址,井头山遗址的重要性已被反复证明。

“井头山遗址对研究世界上距今一万年前后的环境变迁、人类早期海洋开发利用,是宝贵的案例,将来也会越来越被重视。”孙国平提及,近日又有日本专家团跟他“预约”要来参观,“随着国内外同行、参观游客越来越多地关注到中国重要的考古发现,他们也会对古代中国悠久灿烂的发展历程产生进一步理解和认识。”

来源:余姚发布