秋瑾之死,而死于告密?胡道南冤案的形成——

独家抢先看

• 韩李敏

被孙中山先生誉为“巾帼英雄”的秋瑾,已遇害118年。清明临近,人们自然想起鉴湖女侠秋瑾,寄于对这位革命者的无限缅怀。“秋瑾之死,不死于侦探,而死于告密”,由此牵出与本文有关的胡道南案。本文作者运用权威的档案史实,精心撰写了此文,让我们来看看其中的答案。

胡道南冤案的形成

1907年7月15日秋瑾被害,全国舆论一片哗然,纷纷谴责浙抚张曾敭和绍兴太守贵福的无法无天,草菅人命。

当年在上海具有革命党背景的《神州日报》首当其冲,于秋瑾被害的第二天,7月16日就发表了《搜捕大通学堂情形纪略》。7月18日,又发表了《绍兴府查抄徐锡麟家属、株连学界、捕戮党人详志》。7月20日,更在“本馆专电”栏目发布电讯,明确宣称秋瑾死于告密:

秋女士之死系绍郡学界中人告密所致,其人一为府学堂监督袁迪庵(即袁翼),一为胡钟生(即胡道南),两人素负开通名。 自徐锡麟事发后,恐被株连,故亟亟出此策。(初十日酉刻杭州电)

同时《神州日报》又配发了评论《卖友之将来》,明确定论:“秋瑾之死,不死于侦探,而死于告密”。

此文首次将胡道南与秋案告密者相联系,把胡道南推上了历史的被告席。

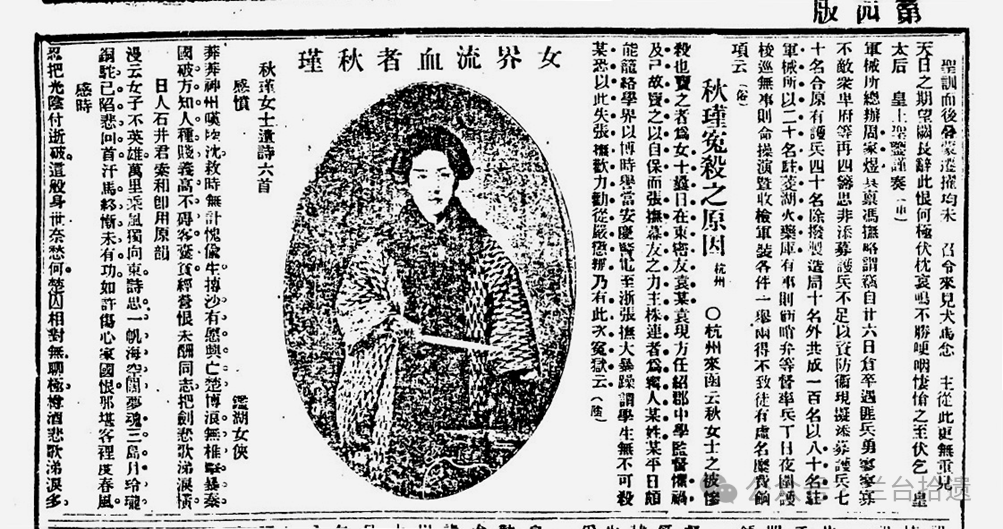

“秋瑾死于告密”论一出,立刻引起上海舆论界的高度关注,纷纷转载。上海《申报》就在7月23日,以《秋瑾冤杀之原因》首次报道秋瑾案。

《申报》1907年7月23日刊登《秋瑾冤杀之原因》

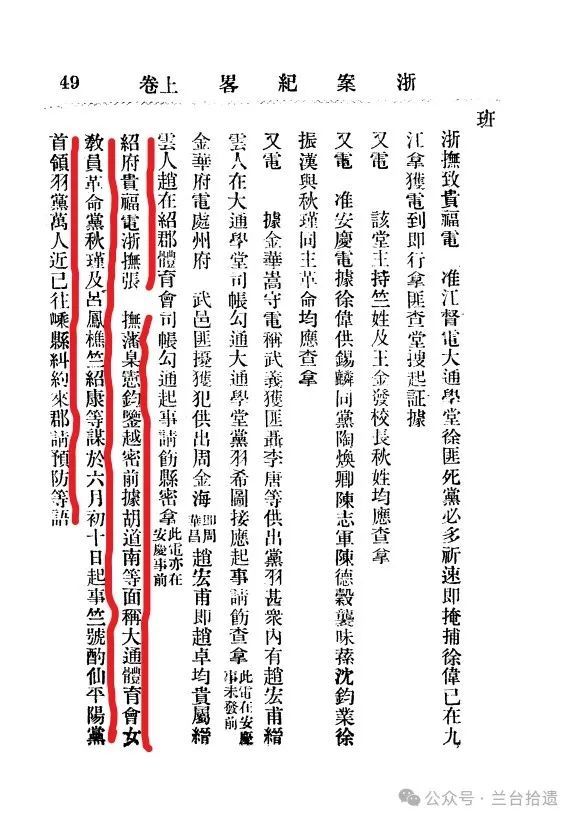

7月28日,《神州日报》又在紧要新闻栏,全文刊登了浙抚张曾敭致军机处的电文,称“又据绍郡绅士密禀'大通体育会女教员匪党秋瑾、 吕鸿楙、竺绍康等,谋于六月初十日左右起事。竺系党首,闻已纠约嵊县万余人来郡,乘机起事'等语。”将秋瑾案与告密紧紧联系在一起。

同天,《申报》也发表了自称”越郡友人“的来电,题为《秋瑾女士冤杀之历史》,将胡道南、袁翼和徐某某三人称为告密者。

深陷舆论漩涡的胡道南与袁翼自不甘心,觉得媒体造谣,诬陷自己,严重损害了自己的声誉。胡袁二人联名给《神州日报》馆发了电报,要求提供发文者的真实姓名、住址等,以便当面对质。但《神州日报》给予回复:“格于报例,不获命。”也就是说,出于对作者的保护,所以,报社没有这样的先例,可以向读者透露作者的信息。

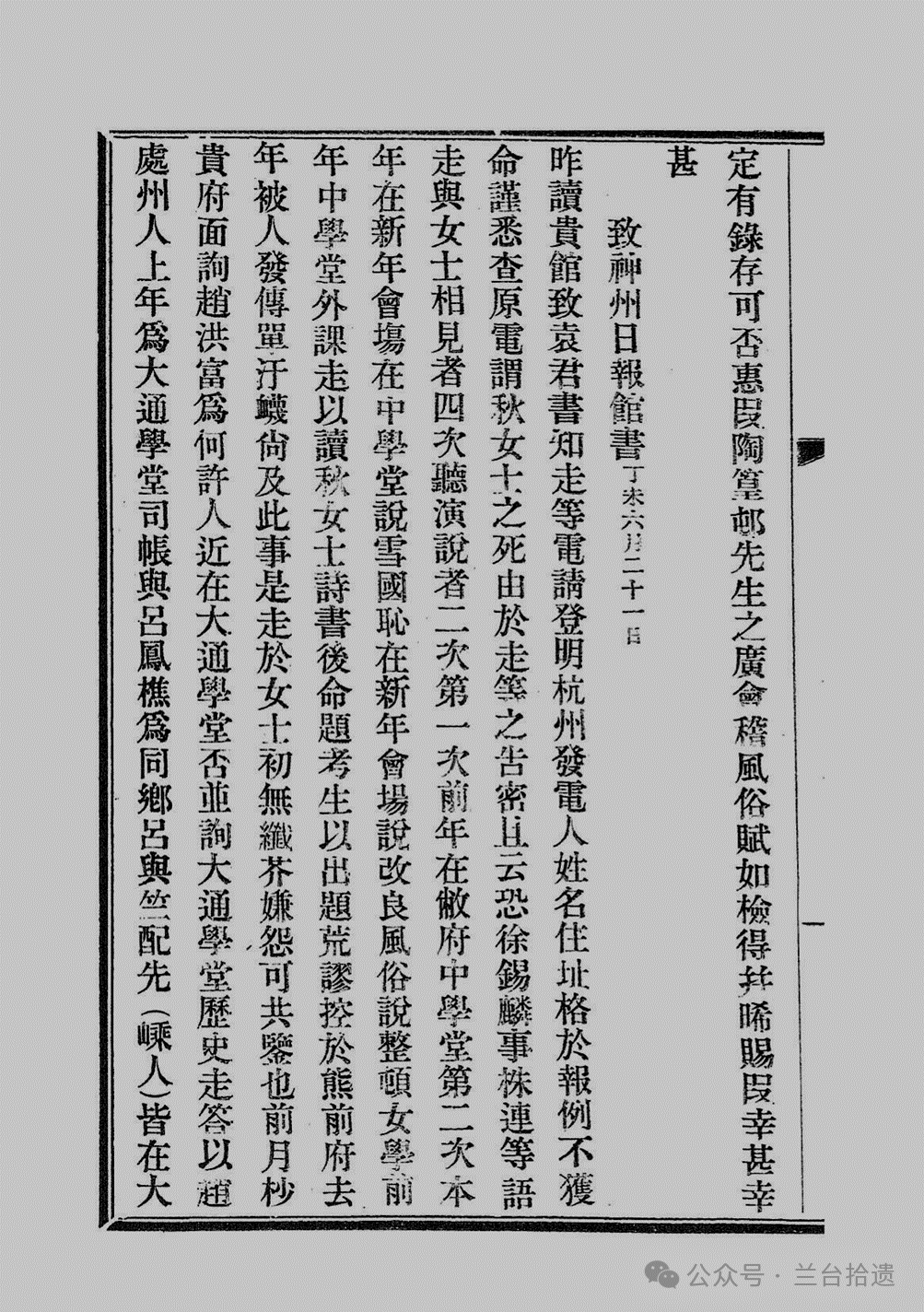

7月30日,胡道南又起草撰写了《致神州日报馆书》,澄清事实,要求报社刊登,还自己一个清白。

胡道南《致神州日报馆书》(1907年7月30日)

当然,《神州日报》原就是始作俑者,胡道南与虎谋皮,自是徒劳的。《神州日报》不但没有刊登胡道南的来信,更是在8月28日,以《绍郡官绅告密诬杀之铁证》为题,公布了绍兴贵福致张曾敭的电文,以官方文书的权威性,坐实了胡道南告密的事实。《神州日报》在公布电文前,还专门加了一段按语:

自秋瑾被杀以来,海内人士,凡稍有人心者,无不归罪于浙抚。昨本馆设法托人抄得贵守请杀秋瑾密电。吾然后知成浙抚之恶者,贵守; 成贵守之罪者,则告密诸人。泰山可移,此案不可易。自得此电,而贵守浙绅之罪状乃大白于天下。虽明日黄花,是实绍兴黑案中之一揭晓单也。因不惮烦,特追录该守原电,愿与我国民共谳定之。

贵福致张曾敭电,开头第一句就是“前据胡道南等面称,大通体育会女教员,革命党秋瑾,及吕凤仙、竺绍康等,谋于六月十日起事。”既然官文书都说胡道南等当面告密,社会上哪有不信之理。于是,《神州日报》刊登的这则公文,分别被上海的《时报》和辽宁的《盛京时报》等转载,影响全国。身在海外的光复会首领陶成章更是将其编入《浙案纪略》,在海外华人圈内广泛传播。

1907年12月,《神州女报》创刊于上海。该刊是为纪念秋瑾而创立,主要撰稿人吴芝瑛、徐寄尘都是秋瑾生前的至交好友。其创刊号即刊载秋瑾遗稿、 秋瑾传记、以及对于秋瑾之死的讨论,张曾敭、贵福、胡道南理所当然成为声讨对象。

当然,在当时的舆论氛围中,也有不同的声音,作为上海的传媒老大《申报》,就没有转载绍兴贵福致张曾敭的电文,保持了慎重的沉默。在沪的绍兴友人杜亚泉等,眼见胡道南深陷舆论的旋涡,基于对朋友人格、 品性的信赖,也联名致信《时报》,予以声援。胡道南自己也没有闲着,主要通过《绍兴白话报》,申明自己的清白。无奈回声太弱,根本无法与谣言相抗衡。同样陷入舆论漩涡的袁翼,也反复致信张曾敭,要求他说明谁是真正的告密者,张曾敭自身难保,自然也没有理睬袁翼的来信。

1909年,由湘灵子所编《越恨》一书出版,此书旨在纪念秋瑾,为其鸣冤。其中收录的《要电汇志》、《专件汇志》、《函牍汇志》,都是关于秋案的第一手资料。《要电汇志》中所引述的《绍府贵守致省宪电(为绍绅告密事)》即 1907年8月28日由《神州日报》披露的告密之“铁证”。《越恨》与《浙案纪略》此后都成为研究秋案的第一手资料。

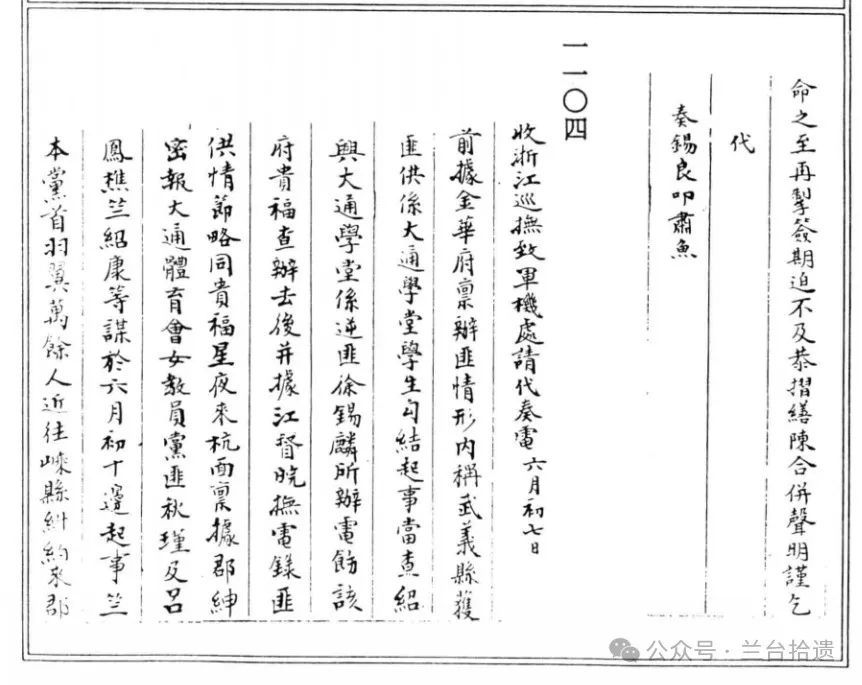

现根据《浙案纪略》收录的电文,转载于下:

陶成章的《浙案纪略》

《绍府贵福致浙抚张》

抚、藩、臬宪均鉴:越密。前据胡道南等面称:大通体育会女教员革命党秋瑾及吕凤樵、竺绍康等谋于六月初十起事。竺号酌仙,平阳党首领,羽党万人,近已往嵊纠约来郡,请预防等语。

又电:卑府星夜请兵,蒙派到郡,今日申刻往大通及嵊县公所起军火,该匪等开枪拒捕,兵队还击,毙两匪,并获秋瑾及余匪六人,起出后膛枪二十五杆、子弹数百枚,夺获秋瑾六门手枪一枝。探得该匪等因徐匪刺皖抚后,谋俟竺匪纠党到,开会追悼,即行起事。知其事者,惊惶万状。现讯秋瑾供,坚不吐实,查看该匪亲笔讲义,斥本朝为异族,证据确。余党程毅等亦供秋瑾为首,惟尚无起事准期,若竺匪一到,恐有他变,恳请将秋瑾先行正法。余匪讯有实据,再行电禀。又供:大通学生全体赴杭,请戒备。福微。

此电一出,胡道南“告密”说最终确立。绍兴的革命党人,获此信息,更是义愤填膺。受舆论媒体的影响,为了替秋瑾报仇,1910年胡道南被绍兴的革命党人所暗杀。胡道南死后,还背负一世骂名,不仅民国时期的相关历史书籍,称胡道南是秋案的告密者;即使现代,有关的书籍中,胡道南仍然是告密者的代名词。

从胡道南案的形成经过分析,我们不难发现,档案在其中发挥着关键性的作用。正因为官方文书与档案具有不可替代的凭证价值,所以,大众相信它,历史研究依靠它。若不是真凭实据,一般是很难将各种史书中所收录的档案加以否认的。

张曾敭档案还原历史的本来面貌

贵福致张曾敭的原电是怎么样的?它与《神州日报》公布的电文相同吗?这成了我们今天解开历史谜团的金钥匙。

浙江巡抚张曾敭在秋案发生后,因受舆论的压力,2个月后便辞去了浙江巡抚。张曾敭辞职后,将秋案的所有文件全部移交给了陆军部,至今仍完好无损地保存在中国第一历史档案馆。

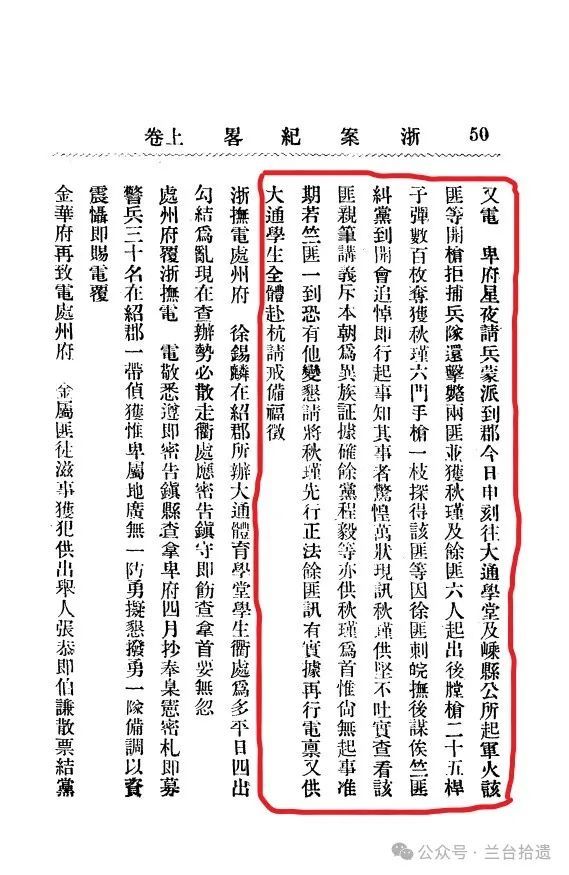

我们先来看贵福致张曾敭的电文原件是怎么样的:

《绍兴府来电》

前据绅等面称,大通体育会女教员革命党秋瑾及吕凤樵、竺绍康等,谋于六月初十边起事。竺号酌仙,本嵊县平阳党首,领党羽万余人,近已往嵊,纠约来郡,请预防,等语。卑府星夜请兵,蒙派队来郡,今日申刻往大通及嵊县公局起军火。该匪等开枪拒捕,兵队还击,毙两匪(续据禀明,格伤数人,伤后只毙一匪。当时电码误将击伤译作击毙)。并获秋瑾及余匪六人,起出后膛枪二十五杆、子弹数百,夺获秋瑾六门手枪一根。探得该匪等因徐匪刺皖抚后,谋俟竺匪纠党到☐开会追悼,即行起事。知其事者,惊惶万状。现讯秋瑾,供不吐实,查看该匪亲笔讲义,斥本朝为异族,证据已确,且据余党程毅等亦供秋瑾为首,应请将秋瑾先行正法。

根据清代档案归档管理的规则,凡收发的重要文件,都要“录副”,即抄录整理成副本,并且归档。张曾敭移交北京的就是“录副”档案,这也是目前所能见到的秋瑾案的最原始、可信的历史记录。

张曾敭档案中的《绍兴府来电》显示:

1、原电中虽提到绍绅告密之事,但是没有具体的人名,更无胡道南的名字;

2、贵福当时是用电报形式向张曾敭请示的。文中还提到由于译电错误,把击伤错译成击毙了。因为,清末的电文存在着两种形式,一是电报,二是代电,两种文件的格式是不一样的。张曾敭档案明确贵福是以电报的形式向他请示的。

3、贵福发电的日期是1907年7月13日(农历六月初四日),因为电文中明确“今日申刻往大通及嵊县公局起军火”,也就是在秋瑾被捕当天发的电报。“申刻”为下午3-5点,由于文中还提到审讯秋瑾、程毅等内容,所以,电报的实际发出时间应在7月13日的深夜。所以,张曾敭看到该电报的时间,已是7月14日了。

把《绍兴府来电》与《绍府贵福致浙抚张》比较,我们可以明显地看到,《神州日报》刊登的电文是当事人经过精心改编伪造的:

第一,将原文中“前据绅等面称”,插入了胡道南三字,变成了“前据胡道南等面称”,把告密者的屎盆子扣在了胡道南的头上;

第二,由于伪造者不懂电报的文件格式,将代电的文件格式套用到了电报上。“代电”是一种纸质文件,它在文头上使用传统的纸质文件格式,在落款上,则采用电报的落款格式。

假文件抬头为“抚、藩、臬宪均鉴:越密。”这个抬头中包含了两层意思:一是文件的收文者是“巡抚”、“藩台”和“臬台”,即省里的三巨头。二是表示这是绍兴发出的一份密电。实际上,这个抬头是严重违背清末的电报格式的。清末的电报一般都是一对一发的,不像纸质文件,可以抄发给多个部门。更何况这是一份请求立即处置秋瑾的急电,哪里允许上报多个部门去走公文流转。三是“越密”格式是用于纸质文件的,代表“绍兴密件”的意思。如果电报开头用到“X密”字眼,代表着用某字号密电码本翻译电文的意思。清末,密码本由总理衙门统一管理,编写字号,发给重要部门的重要官员使用的。用密码发电,则必须在电报开头,标明“某密”二字,便于收报人用特定的密码本翻译。至今还没有见到过一个地方太守使用密电码发电的先例。而且,总理衙门也不可能单独为了绍兴编制独立的密码本。

第三,假电报的落款日期错误。清末的电报,落款是由发报人简称与日期所组成。《绍府贵福致浙抚张》的落款为“福微”,“福”代表贵福的意思,“微”代表5日。但是,电文中明明写着“今日申刻”去大通学堂抓捕秋瑾的,这个“今日”是指的农历六月初四日。贵福当天抓到秋瑾,急着给张曾敭发电报,难道会标次日的落款日期,这种低级错误,太让人看笑话了。《神州日报》之所以将发文日期写成“微日”,是受张曾敭给军机处电报的影响,因为在该电中,张曾敭提到他是初五才看到电报的,所以,《神州日报》伪造者也误以为贵福的电报是初五才发出的。

所以,《绍府贵福致浙抚张》是彻头彻尾的一份经过篡改的假电报。

关于绍绅密报一事,应是事出有因的。但是谁密报,目前所见的历史档案中是没有具体记载的。

《浙江巡抚致军机处请代奏电》(1907年7月16日)

7月15日秋瑾被害后,7月16日,张曾敭即刻给军机处发电,报告事发经过。该电报现在仍保存在中国第一历史档案馆,并被收录在《清代军机处电报档汇编》中公开出版了。该电报中,同样讲述了密报之事:

“贵福星夜来杭面禀,据郡绅密报:'大通体育会女教员党匪秋瑾及吕风樵、竺绍康等,谋于六月初十日边起事。竺本党首,羽翼万余人,近往嵊县纠约来郡'等语,当派常备兵两队赴绍,会府查办。”

张曾敭的电报是秋瑾被害后的第二天发出的,其讲述的经过与内容应该是最为准确的。说明当时贵福向他汇报时,确实说收到郡绅密报,匆匆忙忙连夜赶往杭州讨救兵。但密报之人是谁,贵福没有讲,张曾敭自然也不知道。由于此前,自金华革命党被破获后,张曾敭已掌握绍兴大通学堂是革命党的据点,专门致电贵福,要求他控制大通学堂,并开展调查,掌握大通学堂的相关信息。所以,贵福至杭州请兵,说是据“郡绅密报”,也可能是对于张曾敭布置他调查一事的一种回应,并非实指某人。《神州日报》为了控制舆论导向,硬将告密者的帽子扣到了胡道南的头上。

《神州日报》在7月28日也曾全文刊登张曾敭给军机处的电报,如果两相比较,人们就会发现,《神州日报》刊登的原电,与真正的档案原件是完全不一样的。但是,由于过去人们见不到档案原件,就在各种史书中,把《神州日报》等媒体刊登的文件当作真档案来引用和进行历史定论了。从民国至今,凡是涉及秋案告密的史料,无不以《神州日报》当年刊登的假档案为依据,影响之深远,不可谓不大。

总而言之:档案是历史的真实记录。正因为档案的这一特点,决定了人们对于档案的敬畏和信任。但是,在腥风血雨的斗争中,档案又成为一把双刃剑,它既可以置人于死地,又可以还人于清白。

【作者介绍】韩李敏,档案工作者。浙江省档案馆原副馆长,研究馆员。有《出现在国家名片上的档案赝品》《揭开专案组档案的神秘面纱》《档案的真实不代表历史的真实》《明朝最后一个皇太子的落难纪实》等作品。