工艺大师马准和他的泥模青铜鼎(钟)铸造技艺

独家抢先看

鼎,是我国青铜文化的代表,是文明的见证,也是文化的载体。不仅一直是最常见和最神秘的礼器,更被视为传国重器、国家和权力的象征。三代及秦汉延续2000多年,古代豪门贵族吃饭时要奏乐击钟,用鼎盛各种食物,喻意富贵荣华。根据禹铸九鼎的传说,我国早在4000多年前就有了青铜的冶炼和铸造技术。泥模制鼎(钟)铸造工艺是一项历史悠久的青铜铸造手工技艺,必须通过选材、制模、制作泥瓣、模成型、雕刻图案文字、陶化模型、土炉烧铸、打磨、成品等多道人工复杂工序、长时间长铸造才能完成,其制造工序和制作流程都是现代先进工艺无法替代的。为此,数千年以来,民间收藏和制作坊家钟鼎都比较多,但随着现代科技迅猛发展,目前,在民间掌握传统手工制鼎(钟)技艺者越来越少。

马准出生于江苏省淮安市清江浦区,1985年在镇江打工时拜周士元老艺人学习泥范制作钟、鼎等传统工艺,37年来,他始终潜心探索、胸怀匠心、坚守初心,守护中华民族文化根脉,在掌握古代泥范铸造工艺(泥巴)和泥炉技艺的基础上,精心研究并组建团队,大胆创新传承青铜铸造技艺,用传统的泥模工艺加现代工艺相融合的新方法,进一步弘扬中华优秀文化遗产。

泥范(也称泥模)铸造主要材料:麦壳、稻壳、焦炭屑等材料,且其制作时间长。在古代钟和鼎的制作按太阳照射强度不同,季节的不同,钟鼎的大小不同,所制定的时间也不同。马准说:“在制作过程中,对选材要求也高,泥巴与麦壳都是人工脚踩均匀,放泥打泥瓣圈模型,然后再敲打使模型结构紧密强度硬,外围还要敲打燕窝式手把,便于后期抬模,等敲打不动晒干为止。等泥模确定干透,方可进行下一道工序。待模型全部成功再进行验模和雕刻各种花纹。花纹雕刻可体现栩栩如生,字迹突出,笔风雄厚,是其它现代工艺无法代替的清晰度。为此,我们应该认真总结古人的传统技艺,探索创新,让它传承下去,推陈出新,继续发扬光大。”

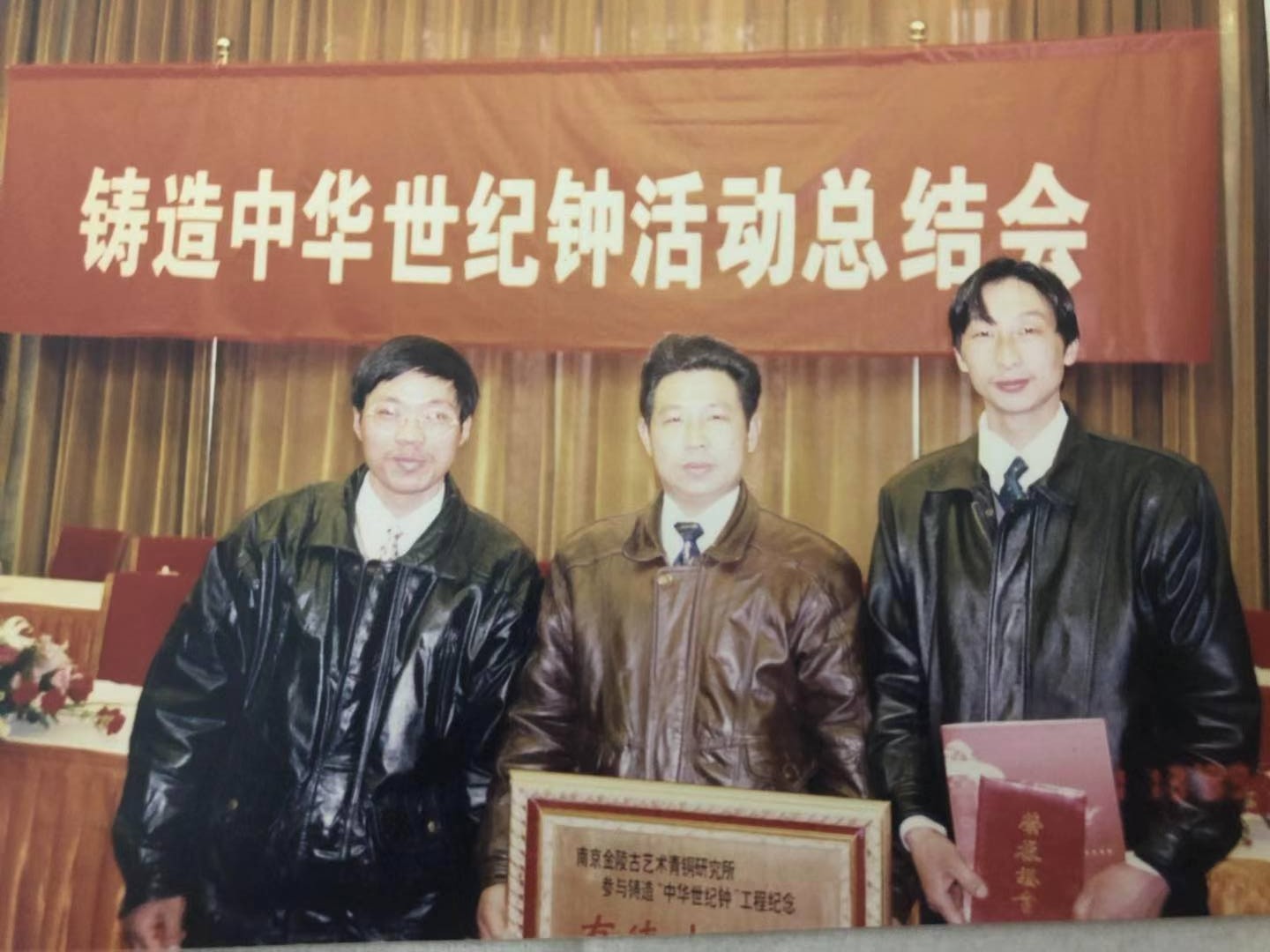

马准作为泥模制鼎(钟)工艺首席技艺,先后为南京大屠杀纪念馆、中华世纪坛、南京夫子庙、日本福聚院等中外著名文化场所量身定造大型鼎、钟等多只,特别是成功铸造中华世纪钟、和平大钟、警世钟、国家公祭鼎等多件国之魂宝,为庆祝1997年香港回归、迎接新世纪到来和建国五十周年等重大纪念活动提供历史见证,其政治意义深远,文化内涵深厚,令国人敬畏,并广传天下,被誉为“当代泥模制鼎(钟)工艺大师”。

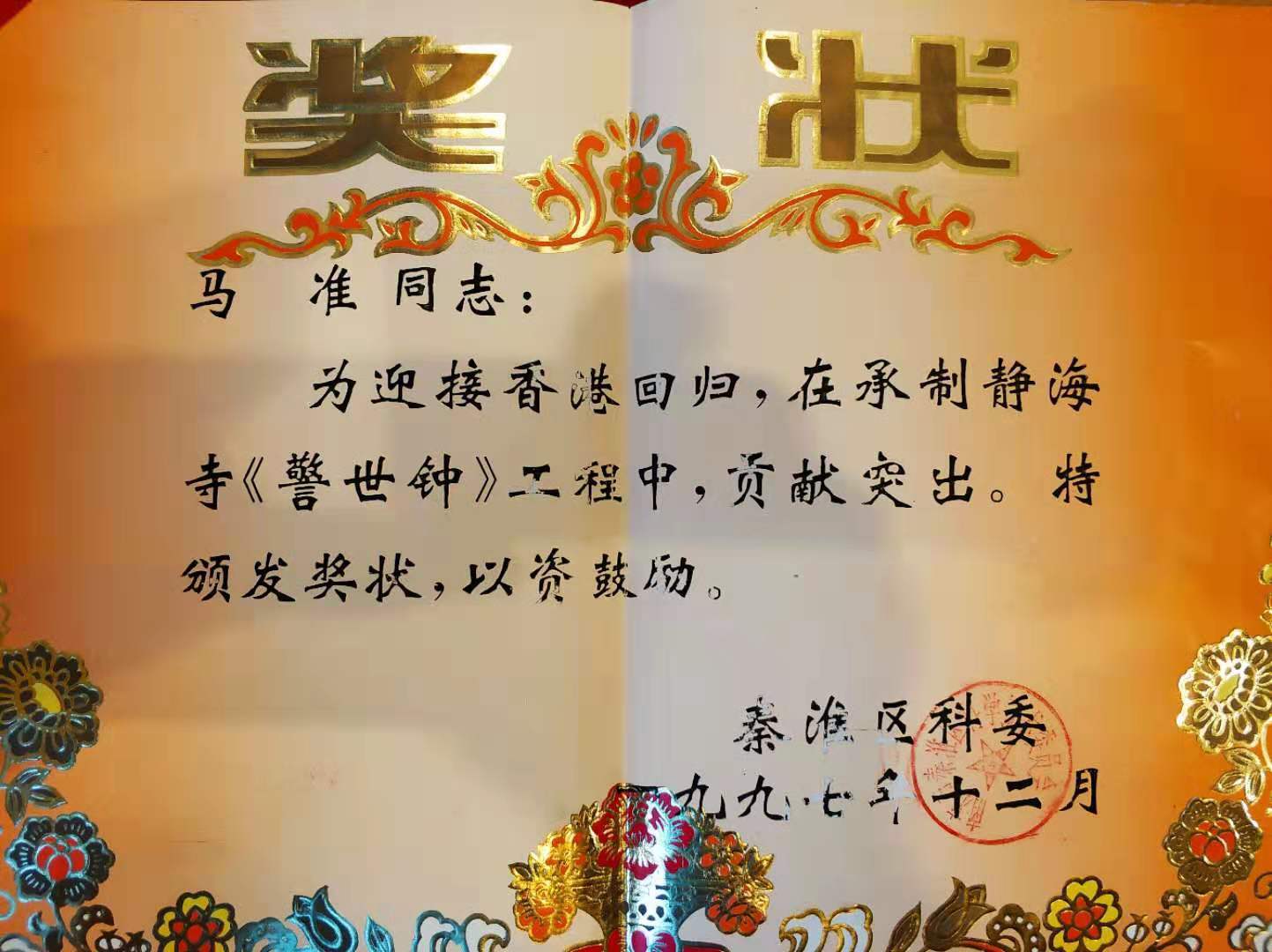

为庆祝1997年香港回归,马准在南京全程参与并专心铸造“警世钟”,2012年11月,南京静海寺作为中国海上丝绸之路项目遗产点之一,列入中国世界文化遗产预备名单。

全新铸造“警世钟”挂在南京静海寺,新铸造的“警世钟”凝聚了南京人民的情感和心血,大钟造型沉稳端庄,色泽古朴,主体高度为1.842米,象征着香港于1842年被列强割占,钟的顶端为一“火球”,高7.1厘米,象征香港于7 月1 日回归祖国。钟的肩部铸有12只和平鸽,它象征着12亿中国人民永远热爱和平。钟裙之上是两条龙,二龙之间是南京市花梅花,钟的背面镌有千古训条“前事不忘,后事之师”,钟的正面“警世钟”三个大字赫然醒目,警世钟两侧铭文生动地记叙了中华民族由国力衰弱、香港被割到奋起抗争、国力增强,直至香港终于回归祖国的百余年沧桑历史。“警世钟”不仅体现重要的历史内涵和独特的文化品味,更凝聚了民族精神。

铭记国耻,警钟长鸣!1997年6月30日夜,全国各界代表聚集于警世钟前,江苏省暨南京市各界人士举行警世钟撞钟仪式在静海寺举行,零点到来,钟声响起,人群沸腾,一百五十五下沉浑的钟声穿越了时光隧道,穿透了历史横垣,象征一百五十五年后香港终于重回母亲怀抱,为中华民族洗清了那蒙受百年的耻辱,也终于喊出了那积蓄已久却震撼着十二亿炎黄子孙心房的呼声——“香港回来了!”静海寺又重新翻开了它生命中崭新的篇章。

“前事不忘,后事之师”,作为历史的见证人,守望者,静海寺给世人留下了无尽的追忆与沉沉的沉思。从原全国政协副主席吴学谦,原全国人大常委会副委员长廖汉生等知名人士到千千万万的普通群众都曾先后到静海寺去聆听了历史的诉说,铭记了历史教训。活动当天夜晚,马准作为特邀嘉宾,出席了江苏省暨南京市各界人士举行警世钟撞钟仪式。百年来,静海寺在炎黄子孙心中树起的不仅是一座代表历史的纪念碑,更维系着一种剪不断的民族情结。

为了迎接新世纪到来和建国五十周年,由南京金陵古艺术青铜研究所、南钢集团江苏冶金机械厂和首钢通用机械厂联合铸造“中华世纪钟”。1999年,马准担任“世纪之声”千年庆典系列文化活动组委会、并担任北京首钢重型机械厂做钟车间主任,主要负责“中华世纪钟”铸造工作,“惟功大者钟大”。1999年12月20日,历经200多天的精心打造,重50吨、高6.8米、下口直径3.38米的“中华世纪钟”,超过现存北京大钟寺的世界钟王――永乐大钟。“中华世纪钟”这个世界新钟王的问世,打破了600年全球无人铸造超大型鸣钟的历史,充分展现马准精湛的铸造技艺和高超的铸造水平。

马准说:“任何一件优秀的作品展现出来,都离不开铸造者多年丰富的经验和熟练的技术。在制作中华世纪钟时,陶化模型时因其字迹花纹多,火候力度大时会致花纹字迹有裂纹产生致表面脱落,残缺不全;火候力度不够时会使模型浇铸,表面产生多种气孔,从而形成不了花纹字迹当废品。”

“中华世纪钟”钟体上的56朵牡丹象征着全国56个民族;钟身上铸着两条巨大的夔龙,象征着黄河与长江,钟体隽刻着《二十世纪中国重大历史纪事》和《中华人民共和国国歌》的乐谱;钟身底部是万里长城图案。“中华世纪钟”钟体铭文为北京大学历史系组织撰写的《二十世纪中国重大历史纪事》和《中华人民共和国国歌》词曲,让百年历史充分阐明中华民族是伟大的民族、中国共产党是伟大的政党,让人抚今追昔,展望未来,精神振奋,信心百倍地迈向新世纪、奋进新时代。“中华世纪钟”悬挂在中华世纪坛东侧,与中华世纪坛一起,成为中国人民跨世纪的永久性纪念建筑和重要的爱国主义教育基地。每当新年来临之际,都撞响"中华世纪钟",祈盼风调雨顺,国泰民安。

在苏州建城2500年之际,马准参与铸造重5吨的“青铜钟”,放于寒山寺。为纪念孔子诞辰2550年,1999年9月,他潜心铸造重4吨、高2.55米(寓意纪念孔子诞辰2550年)的青铜“礼运钟”,放于至今有近一千多年的历史南京夫子庙学宫院内右侧,撞之其声浑厚,余音悠扬。钟面精雕细刻,图文并茂;给始建于东汉兴平年间,距今已有1800多年历史的镇江焦山定慧寺,铸造高5米的“万年宝鼎”;为江苏江阴铸造重6吨、高6米的“秦康青铜宝鼎”,系纯泥范制作。

2003年,马准全心铸造“和平大钟”,放在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆;每年12月13日,“和平大钟”都会被撞响,钟声深沉悠远,寓意着对30万遇难同胞的深深追思和对和平的祈望,钟声更催人奋进,鼓舞着中华儿女圆梦复兴的壮志。

2014年11月底,马准全心铸造高1.65米重2014公斤三足圆形铜鼎——“国家公祭鼎”安放于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆;据马准介绍,国家公祭鼎鼎上外口径1.266米,内口径1.156米,鼎耳高0.498米,鼎足高0.915米,底座为高0.45米,长宽各2米的黑金沙石,铭刻有“国家公祭鼎”五个篆体鎏金大字。铜质的鼎身和铜质的底座重2014公斤,石质的底座重1213公斤,象征2014年12月13日,举行首次国家公祭。鼎深古铜色,以显庄重与肃穆。鼎上颈部和两耳侧面纹饰以所在地南京市常见绿色植物的枝叶为图案元素,象征着绿色和平、生命重生。铜质底座部分铸有南京标志建筑城墙图案,象征首次国家公祭在古城南京举办。

鼎颈部纹饰为传统雷纹,鼎足上端采用犀角纹,足下端为象腿足形,两足在前,一足在后,圆睛张目,粗犷有力,象征中华民族在历史记忆中觉醒,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力。此外,鼎的后侧左右两边铸有记事,共287个汉字,楷体简体字,详细记载了全国人大常委会立法设立“国家公祭日”和中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委举办首次国家公祭的事实。

国家公祭鼎正面铸有160字的铭文,魏碑简体字,铭文描述了南京大屠杀给中华民族造成的深重灾难,表达了中国人民的愤怒和强烈谴责之情,对遇难同胞表示痛悼、祭奠之意;记述了南京大屠杀激发全民抗战,中国人民最终取得胜利的历程,表达了铭记历史、警示未来,维护和平、圆梦中华的坚强意志和决心;考虑到祭器是古鼎,历史文化积淀深厚,铭文采用“骈文”体来写,讲究对仗押韵,立意内涵深刻、行文气势磅礴,与国家公祭鼎浑为一体,体现历史和文化的厚重感,增强了公祭的感染力、震撼力、历史传导力。

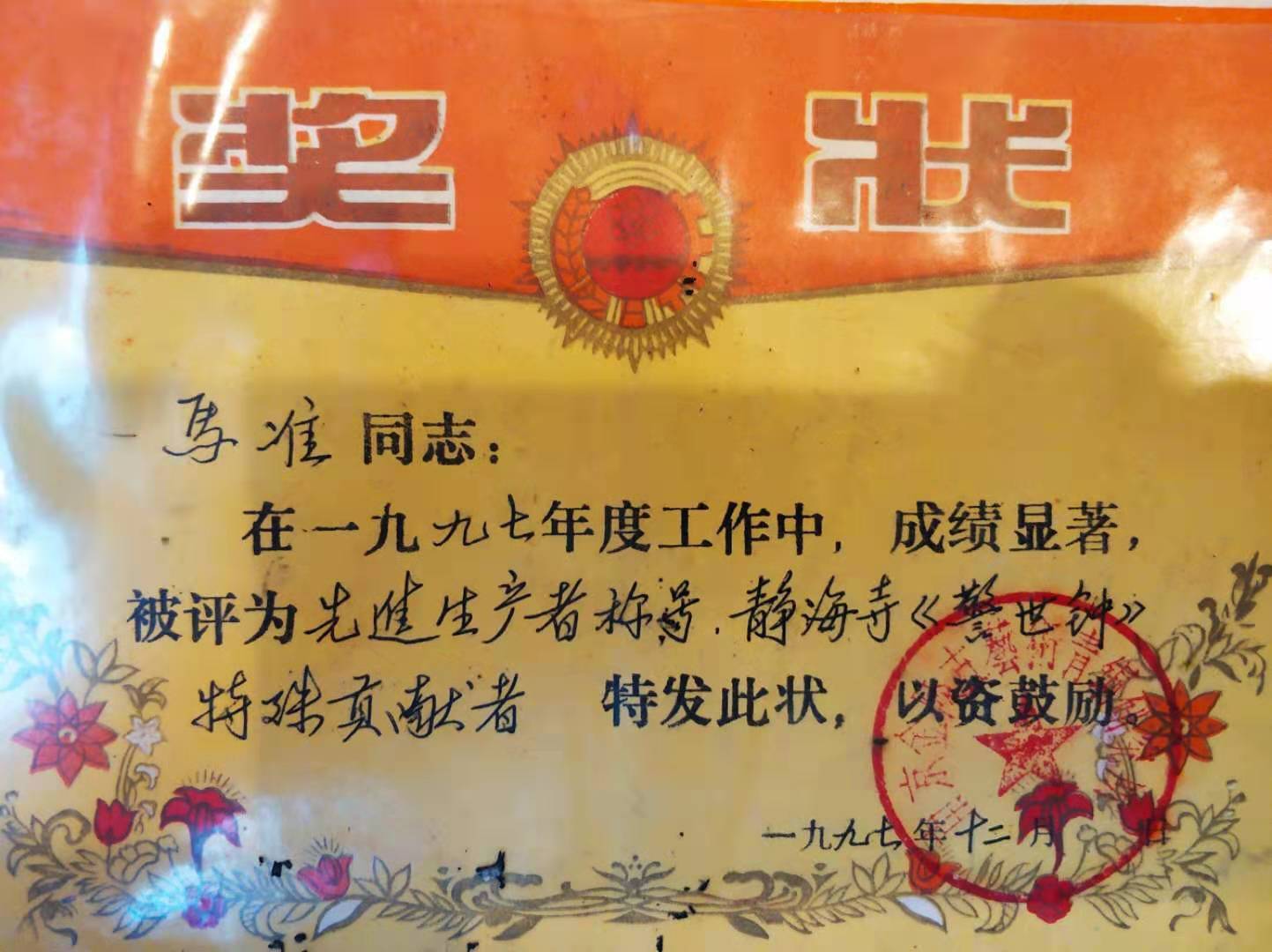

1997年12月,马准被南京金陵古艺术青铜研究所授予“先进生产者”和“静海寺‘警世钟’特殊贡献者”荣誉称号;2003年,被南京国际和平研究院和南京金陵古艺术青铜研究所聘为“和平大钟”制造工程专家组顾问。

▪ 周永卫