小港下邵,一座藏在千年文脉里的烟火人间

独家抢先看

村史是一个村庄的文化记忆,也是乡村发展的根脉所在。位于宁波北仑的小浃江畔,有着一处被历史沉淀的村落——下邵,这里既有理学宗师的千年文脉,也有针尖上的艺术传奇,更有市井长巷的烟火故事。

邵氏宗祠的飞檐下藏着家国春秋

小浃江的波光映着安乐桥的倒影,桥东百米处,一座占地五百余平方米的宗祠静默矗立。青砖黛瓦间,“邵氏宗祠”四个字镌刻着三百余年的风雨。这座始建于康熙二十六年(1687)的建筑,是宋代理学家邵雍后裔的根脉所在。

下邵祠堂

下邵祠堂

北宋末年,金兵南侵,邵雍后裔随宋室南渡,辗转至江南,始居慈溪,约明末迁居至小浃江边。康熙二十五年(1686年),康熙帝亲笔御书七块“学达性天”匾赐于天下,分别为江西白鹿洞书院、湖南长沙岳麓书院及宋代理学家周敦颐、二程、张载、邵雍、朱熹的祠堂。消息传来,下邵的邵雍后裔欢声雷动,马上由邵氏族人士伦、育初、孝先等七人出资建造邵氏祠堂,于次年康熙二十六(1687))年建成,把御赐匾额悬挂于祠堂中。

“以前宗祠门口前有30亩菜地,归邵氏族人所有,种植粮食所得的钱,都用来供祠堂维修、祭祀等。”81岁高龄的邵文天老先生回忆道,他还年轻的时候邵氏宗祠还由邵氏族人维护修缮,解放后收回国有,变成供销社,后又改成生产队仓库,至今建筑保存良好,一直是邵氏族人的精神图腾。

祭祖现场

祭祖现场

2017年,祖籍下邵的《拉贝日记》主要发现者、旅美华侨法学家邵子平“万里寻根”,在宁波邵氏宗亲的帮助下回到家乡。“2017年11月邵子平回到家乡,同年12月22日冬至当天,解放后70多年来邵氏宗祠第一次祭祖。”邵文天老先生说道,祭祀当天邵氏族人几百号人都到场,不仅是当地的邵氏族人,还有邵氏华侨也从外赶来参与祭祀仪式。

太史堂

太史堂

邵氏族人秉承“孝父母、多读书、慎言行、崇清俭”的家风家训,好学明理,乐善好施,涌现了民族企业家邵尔康邵修善父子、抗美援朝战士邵峰、民国时期上海县长邵树华、电影演员邵庄林、外交家邵毓麟等一大批名人志士。2021年,小港街道将邵氏宗祠改造为“邵氏清廉家风馆”,通过四个展区系统展示家族历史、家风故事与实物,成为廉政教育的重要基地。

绣花绷子的丝线里缠着岁月悲欢

金银绣也称宁绣、仿古绣,始于唐宋。金银绣,顾名思义就是广泛运用金银线作为基材、辅以各种色线的绣品。明清以来,宁绣的技艺逐步提高,销路扩大,曾与苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣并驾齐驱。

说起下邵的刺绣史,那便是一部女性双手编织的传奇。小港街道下邵片区,以前叫下邵公社,后来又叫下邵乡,人口有一万多,靠近鄞州区五乡,是北仑发展工艺绣品工业较早的地区之一。上世纪60年代中期,下邵便有了绣花社,后相继扩大为绣花厂和绣服加工厂。

绣花厂职工照片

绣花厂职工照片

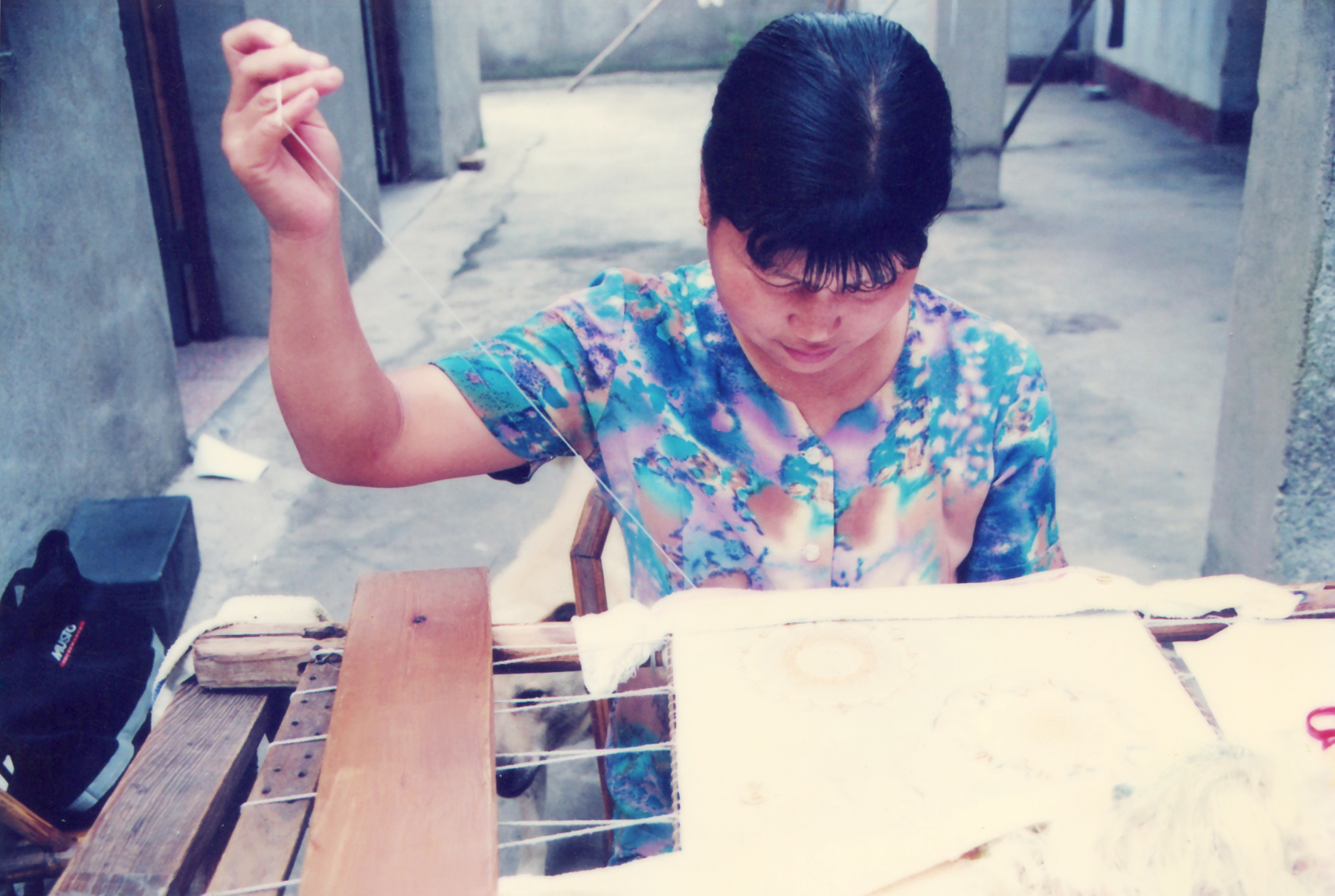

“当年这个只有十余间平房、十几个女性管理人员的绣花厂,是周围十几个大队唯一的绣花加工收发点,接的都是宁波绣品厂、绣服厂的绣品,最辉煌的时候,附近有几千人在这里拿花做。”曾是绣花女的丁金凤说道,“我们那个年代,找工作难,男的大多干苦力,女的就学绣花,好姐妹一起边绣边聊天、听收音机,有时偷存点私房钱,休息了就骑自行车去五乡买零食,辛苦但也乐在其中。”

下邵刺绣的辉煌是绣女们一针一线绣出来的,她们大多十五六岁便开始学习刺绣,挣钱补贴家用,在花棚子旁度过几十年的岁月。上世纪七八十年代到九十年代初,几乎家家的姑娘都会绣花,有的一家子母女和外婆都是绣花女。

“花阿姨”董月绣

“花阿姨”董月绣

在绣女们的记忆中,“花阿姨”董月绣更是不一般的存在。“花阿姨”在下邵一带名气很大,她见证了从下邵绣花社到绣花厂,再到绣品厂的发展之路。董月绣因为刺绣手艺好,19岁便出道做了绣花师傅,二十几岁就被人叫做“花阿姨”,很多绣花女都是她手把手教出来的。作为当年绣花厂的管理人员之一,“花阿姨”负责从宁波绣服厂接货和验花,她对绣女们的绣品把关很严,有时候不好的绣品她会直接退回,不讲一点情面。也正是因为她的严格,带出了一批又一批优秀的绣花女,很多绣花女如今谈起“花阿姨”还是又敬又爱。

绣花厂职工照片

绣花厂职工照片

古韵犹存的老街上载着向往生活

下邵村坐落于小浃江边,曾经是北仑往来鄞州的陆路和水路要道。因此,下邵老街过去是方圆十余里所有行政村的经济、物资集散和交易中心,繁华了上百年。每逢农历初一、三、五、八,赶集的行贩从镇海、穿山等地汇聚而来,从日用百货到柴米油盐,应有尽有,老街被挤得满满当当,叫卖声、讨价还价声此起彼伏,热闹非凡。

“每个月一到赶集日,不管大的小的都会上街逛逛,比现在的菜场可热闹多了。”在邵文天的记忆中,赶集是下邵人的传统之一。邵氏家族从商者居多,六七十年代,家长男子十五六岁就到上海当学徒,父母、妻儿则留在家乡。“我们当时方言称呼上海打工的人为‘出门人家’,他们每个月都会定期寄钱回家,贴补家用,家里人就用寄回来的钱在集市上采买一个月的吃穿用品,慢慢就形成了赶集的习惯。”

20世纪80年代后,下邵周边菜场陆续建成,老街开始面临商贸凋零、建筑老化、环境脏乱等诸多问题,一度衰落,直至近年通过“微改造、精提升”重焕生机。改造后的老街弱电线入地、雨污分流,古宅“江南院落”与“紫气东来”依原貌修复,重现青砖黛瓦的江南风韵,成为文化新地标。

近年来,小港街道以跨村联建为引领,聚力实施“联建共富,浃江棹歌”跨村共发展示范带,盘活下邵片区周边村落活力。将地域相连、产业相近、人文相通的合兴村、姚张村、下邵村、下周隘村、钟家桥村、江桥头村、桥头严村形成共富联合体,撬动区域内土地、资金、项目、文化等资源统筹联动。

姚张村的姚燮故居,下邵村的百年老街,江桥头村的鄞镇江桥……片区在连片谋划时,充分尊重村庄的自然地形地貌、村落传统格局与肌理基础,整合村里“金角银边”资源,盘活60余亩闲置园地,集中打造1个浃江文化中心,建设8公里优美环线,新建2个乡味餐厅,形成一条集“农业观光+主题研学”于一体的浃江水韵文旅轴带,探索“艺术文化+场景消费+产业焕活”的乡村振兴模式。

“老墙根下长新芽,才是乡土最动人的模样——守着祖辈的魂,活出时代的气。”下邵的历史,是宗祠的庄重、刺绣的细腻与市井的热烈共同编织的画卷。从邵氏宗祠的历史沉淀,到绣女指尖的飞针走线,再到老街集市的人声鼎沸,每一处细节都诉说着乡土的坚韧与灵动。如今的下邵,通过文化礼堂建设、非遗活化、电商赋能,让传统与现代共生,成为乡村振兴的鲜活样本。