叮叮当!听打镴声里的匠心智慧,每一下都是实打实的功夫活

独家抢先看

在奉化老底子的记忆里,“十里红妆”中最耀眼的莫过于一套套银光流转的锡镴器。如今,打镴的声音或许不再如往日般喧嚣,但总有人在默默坚守,让非遗技艺的光芒始终在时代洪流之中延续……

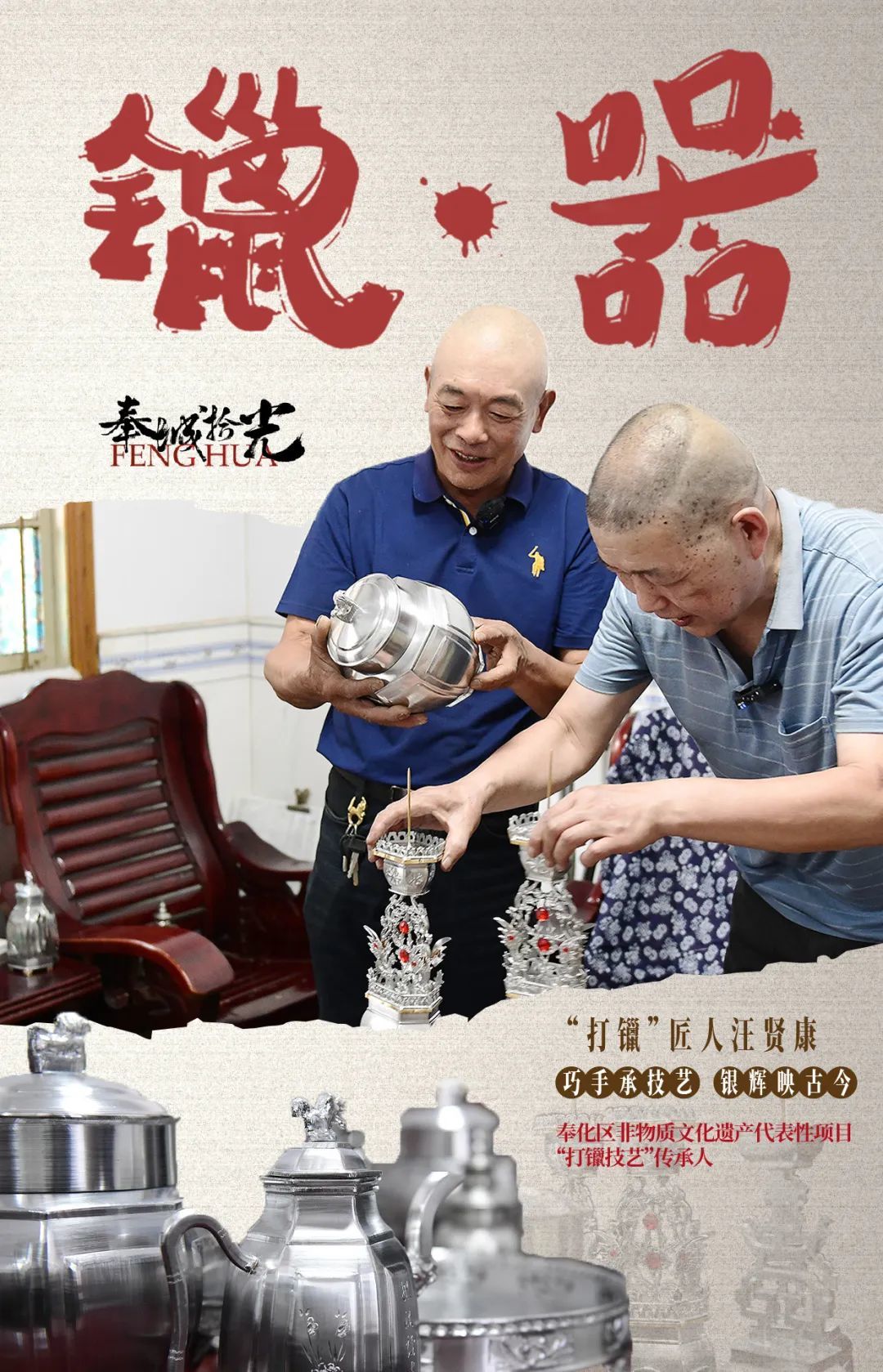

今天,让我们一起来认识奉化非物质文化遗产打镴技艺传承人——汪贤康,看他巧手承技艺,银辉映古今。

由婚嫁必需变文化遗产

“叮叮叮……”

在溪口镇中马路的一个小庭院里

62岁的汪贤康正专注地

敲打着一块银亮的镴板

锤起锤落间

一件精美的锡镴茶叶罐逐渐成形

镴,又叫“锡镴”或“白镴”,是锡与铅的合金。打镴,这项始于宋代的古老手工艺,曾是“十里红妆”中不可或缺的亮色。奉化的打镴技艺可追溯至宋代,明清时期达到工艺顶峰。

依据旧时的宁波风俗,每逢女儿出嫁,父母就会请手艺高超的打镴师傅制作一整套镴器作为嫁妆。镴器越多,娘家越有面子,因此“打镴”匠人在当时非常吃香。

半生坚守

从走街串巷到授徒传艺

汪贤康与打镴的缘分

始于半个世纪前

1975年,12岁的汪贤康开始跟随爷爷汪裕钧学习打镴。熔镴、浇板、裁剪、锤打、焊接、雕刻、抛光——打制一件精致的镴器需要经过多道工序。

汪贤康回忆道,爷爷的高要求以及严苛的训练造就了他精湛的技艺,16岁出师后,他开始独立承接各类镴器制作订单。

在锡镴茶叶罐的制作过程中,汪贤康将约400℃的镴液倒入绳模中,待冷却后便得到一张银亮的镴板。

镴板制成后,便是精细的裁剪。汪贤康将纸样贴在镴板上,用特制剪刀剪出所需形状,然后用铁锤敲打。

抛光是耗时最长的一步,也是对手上功夫的最终考验,用锉刀等工具反复打磨,使镴器表面光滑细腻。

“当学徒那会儿,不小心挫伤手指是常有的事儿,但这都是必经的过程。”汪贤康伸出布满老茧的双手,上面满是多年打磨留下的痕迹。

“那时候,谁家办喜事都要找镴匠打几件镴器。街坊邻居知道我女儿要出嫁,都推荐汪师傅。”老邻居蒋德华是汪贤康的老主顾,家中至今珍藏着16年前汪贤康为他女儿精心打造的那套镴器嫁妆。

然而,随着现代工业的冲击,进入20世纪90年代后,价廉物美的塑料、玻璃和不锈钢制品逐渐取代了镴器的市场地位,目前,仍在坚守的“打镴”匠人已属凤毛麟角,这门“老底子”技艺正面临失传的危机,也迫使汪贤康一度考虑转行。

▼

“毕竟是门老底子技艺,

就这么失传真的太可惜了。”

2020年,汪贤康将部分工具和成品捐献给区非物质文化遗产保护中心。

2021年,他的打镴技艺获评“奉化区非物质文化遗产代表性项目”。

匠心独运

用传统工艺制现代精品

在汪贤康的传承基地里,陈列着各式精美的镴器——酒壶、茶盘、茶叶罐、烛台、饭盂、香炉等,每一件都闪耀着内敛的银光。这些作品既保留了传统形制,又融入了现代审美元素。

汪贤康认为,“匠心”的最佳体现是镴器的高质量,其中最关键的就是要选对原料。

“我通常用的是锡占比63%的锡铅合金,浇出的镴板表面布满鱼鳞纹,这就是好原料,才能做出精品。”

他的工艺并非一成不变,为适应市场变化,他会根据客户提供的图纸或图案来定制作品。

“现在客户要求高了,不光要好看、实用,类型也要更丰富。”他拿起一只最新制作的锡镴茶盘说道。这只茶盘通体泛着内敛的银灰色光泽,盘面经精心抛光呈现出如镜般的平滑质感,外围环绕的纹路深浅有致,手指抚过能感受到细腻的凹凸变化。

除实用性与艺术性之外,镴器的文化内涵也是汪贤康极为看重的。

汪贤康展示了他的得意之作——一只锡镴酒壶。该酒壶以“花中四君子”为主题,壶身雕刻有“梅兰竹菊”:寒梅虬劲,幽兰舒展,修竹挺拔,秋菊怒放。

汪贤康的儿子汪博对父亲的手艺充满敬意:“小时候经常看他打镴,我也会给他帮忙,一开始觉得只是简单的敲敲打打,帮多了后才明白,每一锤下去都是有讲究的。”

2022年,汪贤康成立了打镴技艺传承基地。目前,他每月制作一至两套镴器,收入虽不算丰厚,但足以支撑他将心血倾注在每一件作品上。

夕阳西下,汪贤康收拾好工具,结束了一天的工作。院子里,镴器在余晖中闪烁着柔和的光芒,仿佛在诉说着千年技艺的不朽故事。

打镴的声音或许不再如往日般喧嚣

但在像汪贤康这样的匠人手中

它永远不会消失——

因为真正的传统

从来不是静止的过去

而是传承于当下

延续于未来的活态生命

🧡🧡🧡